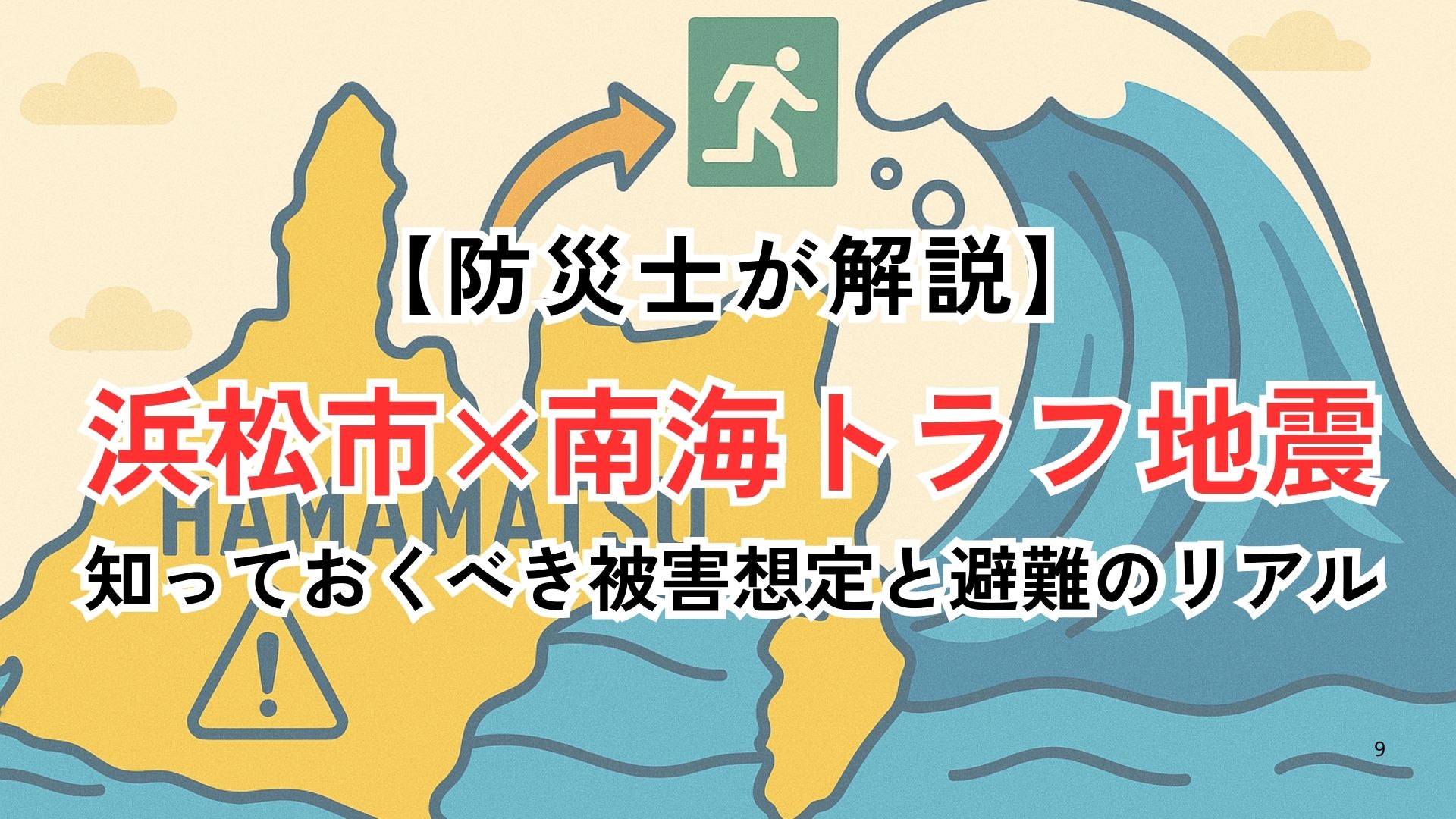

第1章|なぜ今、南海トラフ地震の備えが必要なのか?

みなさん、こんにちは!

浜松市で南海トラフ地震が発生したら、津波は何分で到達し、どこまで浸水するのか知っていますか?

本記事では、防災士であり東日本大震災を経験した筆者が、最新の被害想定と命を守る避難のポイントを解説します

今回の記事は

・浜松市に住んでいるけど南海トラフ地震の被害想定が分からない

・浜松市はどこに逃げれば南海トラフ地震から助かることができるのか?

・そもそもどのような防災アクションを取ればいいか分からない

そんなお悩みを持った方々に対して解決策になるような記事となっております!

そんな記事を読み進めていく前にまず南海トラフ地震とはなんなのか!?

テレビや新聞、最近ではYouTubeやSNSでも話題に上るこの地震。

でも、「実際にどれくらいの確率で起きるの?」「本当に自分の住む浜松に関係あるの?」と思っている方も多いのではないでしょうか?

南海トラフ地震って何?

まず簡単に説明すると、南海トラフ地震とは、駿河湾〜四国沖の海底にある大きな“ずれ”=プレート境界で起きる巨大地震のことです。

このプレートは、陸のプレートと海のプレートがぶつかり合い、長い年月をかけて力をため続けています。

そして、ある日それが限界を超えた瞬間――

一気に解放されて起きるのが「南海トラフ巨大地震」なんです。

これまでの歴史でも、

- 1498年 明応地震

- 1707年 宝永地震(富士山の噴火もこの時)

- 1854年 安政地震

- 1944年 昭和東南海地震

- 1946年 昭和南海地震

と、ほぼ100〜150年周期で繰り返し発生してきたことがわかっています。

◆今後30年以内の発生確率は80%以上

では、私たちが生きているうちに起きるのでしょうか?

その答えは、「ほぼ間違いなく起きる」です。

政府の地震調査研究推進本部の発表では、南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率は80%以上と言われています。もはや「いつか起きる」ではなく、「いつ起きてもおかしくない」地震なのです。

実際、ここ数年で南海トラフ沿いの地震活動は活発になっており、静岡県西部でも有感地震が増えています。

つまり、すでに“地震の準備段階”に入っている可能性もあるということです。

◆浜松市も直撃…その現実

静岡県は全体的に大きな被害が予想されている県です。昔から防災に力を入れてきた静岡県で最も都市部と言われている浜松市ですが、どれほどの被害が予想されているのか?

国や静岡県の被害想定では、

- 最大震度7の強烈な揺れ

- 15メートル以上の津波

- 数万棟の住宅倒壊や津波浸水

- 電気・水道・ガスの長期停止

といった、非常に深刻な被害が想定されています。

まだ大丈夫」と思ってしまう心理

ここで多くの人が感じるのが、

「でも、今まで地震なんて来てないし、なんとかなるでしょ?」という“正常性バイアス”と呼ばれる心理です。

これは、「自分だけは大丈夫」と思ってしまう心の働きのこと。

実際は私も正常性バイアスの心理状態で東日本大震災を経験しました。当時は地震・津波の勉強をしても「自分が生きている間に来るわけない。少なくとも岩手県にいる間はないだろう」と思っていました。なのにあれ程の大きな地震が来て運良く命が助かりました。

「今まで無いから地震は来ない」ではなく常に「今起きても不思議な状態ではない」ということを忘れないでください。

防災は“今この瞬間”から始まる

「いつ起きるかわからない地震のために、今できることなんてあるの?」

もちろんあります!!

それは――

🟡 家族で避難場所を確認する

🟡 非常食や水、トイレの備えをする

🟡 家具を固定する

🟡 地域の避難訓練に参加する

など、どれも今日から始められることばかりです。

災害は、明日来るかもしれないし、10年後かもしれない。

でも、備えていれば助かる確率は確実に上がるんです。

第2章|浜松市の被害想定は?私たちの街が直面する現実

静岡県といえば「東海地震」への備えが進んできた地域です。

でも今、国や静岡県が想定しているのは、そのさらに南――南海トラフ地震による被害です。

ここでは、浜松市が具体的にどんな影響を受けるのかを、わかりやすく整理してご紹介

地震の揺れが震度6強〜7の可能性もあります!

南海トラフ地震が発生すると、浜松市では震度6強から震度7という、立っていられない激しい揺れが想定されています。

想像してみてください。

家具はすべて倒れ、テレビや食器棚が飛んでくる。

道路は波打ち、電柱が傾き、信号機が止まる――。

そんな中で、家の中にいる私たちはどう行動できるでしょうか?

特に、築40年以上の木造住宅は、倒壊リスクが高くなります。

静岡県の想定では、浜松市で最大5万棟以上の建物が倒壊する可能性があるとされています。

「うちの家、古いから心配…」という方。

今のうちに耐震診断や耐震補強の検討を始めてみませんか?

津波の高さとスピード

次に、浜松市で特に注目されているのが津波のリスクです。

内閣府や静岡県の被害想定によると、遠州灘沿岸に面した浜松市では――

- 最大15メートルを超える津波

- 最短10分〜20分で到達

- 最大5km以上内陸まで浸水

という、衝撃的な数字が並んでいます。

特にリスクが高いとされているのは、

- 南区の中田島砂丘周辺

- 舞阪町・新居町周辺

- 浜名湖沿岸部

- 西区の村櫛エリア など

津波は海だけの問題ではありません。

浜名湖や河川を通じて、内陸部にも水が押し寄せる可能性があるのです。

国道1号線より北側に住んでいる方でも、「自分は大丈夫」とは限りません。

浜松市の津波ハザードマップをぜひ一度確認してみてください。

避難先・避難ルートを、家族で話し合っておくだけでも、命を守る準備になります。

津波避難ビルや高台避難の課題

浜松市では、津波から逃げるために「津波避難ビル」や「垂直避難(建物の上階へ逃げる)」という考え方を取り入れています。

でも実際には――

- 津波避難ビルの数が足りない

- 高台が近くにないエリアも多い

- 夜間や雨天、渋滞の中では避難が間に合わない

などの課題が多く、避難できずに亡くなる方が多数出る想定です。

「逃げようと思ったけど、どこへ逃げていいかわからなかった」

そんな事態にならないように、自宅や職場・学校の周囲で安全な避難場所を事前に確認しておくことが何より大切です。

火災の発生と消火困難な状況

大地震のあとには、火災の発生も想定されています。

停電からの復旧時や、倒れたストーブ・コンロなどが原因で、同時多発的に100件を超える火災が起きる可能性もあります。

しかも、道路が寸断されたり、消防車が津波で流されたりすると、消火活動ができないまま火が広がっていくという最悪のシナリオもあります。

「火事なんて、消防がどうにかしてくれるでしょ?」ではなく、

まずは自分の家で火を出さない工夫が命を守る第一歩です。

- 地震後すぐにブレーカーを落とす(感震ブレーカーの設置がオススメ)

- ストーブの使用時は周囲を整理

- 通電火災に備える知識を持つ

小さな意識が、大きな被害を防ぐかもしれません。

インフラの被害:電気・水・ガスが止まる生活

そして見落としがちなのが、ライフライン(生活の基盤)の長期停止です。

➤ 電気:最大1週間以上の広域停電

- 信号・街灯も止まり、夜間は真っ暗に

- スマホの充電もできず、情報が入らなくなる

➤ 水道:最大30万人が断水

- 飲み水・トイレ・風呂が使えない

- 水の配給所に長蛇の列ができる

➤ ガス:1か月以上停止の恐れも

- 冬場の暖房、調理ができない

- カセットコンロや予備燃料の重要性

インフラが止まると、「普通の暮らし」が一瞬でなくなります。

だからこそ、備蓄や発電・衛生面の準備が大切なんです。

浜松市民として、知っておくべき「リアルなリスク」

ここまでお伝えした内容をまとめると、浜松市では――

| 被害項目 | 想定される内容 |

|---|---|

| 揺れ(震度) | 最大震度6強〜7。市内全域が強い揺れに見舞われ、建物倒壊多数。 |

| 建物被害 | 最大で約5万棟の建物が全壊・半壊。特に木造住宅が多い地域で深刻。 |

| 津波の高さ | 最大15m以上。特に南区・西区・浜名湖周辺などが高リスク。 |

| 津波到達時間 | 最短10分〜20分。避難の時間が非常に短く、迅速な行動が求められる。 |

| 浸水範囲 | 最大5km内陸まで津波浸水の可能性あり。市街地・農地への広範囲被害が想定される。 |

| 火災 | 同時多発火災が約100件以上発生する可能性。消火困難で市街地火災拡大のおそれ。 |

| 停電 | 市内全域で停電が発生。復旧に1週間以上かかる見込み。信号や通信、冷暖房が使えなくなる。 |

| 断水 | 約30万人が断水により生活困難に。飲み水・トイレ利用不可に備えが必要。 |

| ガス停止 | 広域で都市ガス供給停止。復旧に1か月以上かかる場合もあり、カセットコンロなどの備えが重要。 |

| 交通被害 | 東名・新東名・国道1号・JR東海道本線・新幹線などが一部通行不能または運休の可能性。 |

| 死者・負傷者 | 最悪の場合、死者約10,000人、負傷者約30,000人。避難の遅れが死者数に大きく影響。 |

| 避難者数 | 約40万人以上が避難所または車中泊等を余儀なくされる想定。避難所の過密・衛生課題が生じる。 |

これが、最悪のケースで想定されている“現実”です。

もちろん、全部がそのまま起きるとは限りません。

でも――「知らなかった」では済まされないのが災害です。

南海トラフ地震が起きたとき、浜松市は揺れ・津波・火災・インフラ停止のすべてが重なる「複合災害」に見舞われることが想定されています。

これは決して映画やドラマの話ではなく、浜松で“現実に起こり得る”シナリオです。

次章では、「じゃあ、実際どうやって逃げればいいの?」という避難行動のポイントや時間との闘いについて掘り下げていきます。

どうかご自身の家族や地域のことを思い浮かべながら、読み進めてみてくださいね。

~エリアごとの各リスク程度のまとめ~

| 地域・エリア名 | 津波浸水リスク | 火災リスク | 液状化リスク | 備考・特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 南区(中田島・江之島など) | ★★★★★ 非常に高い | ★★★★ 高い | ★★★ 中程度 | 津波第一波が10分以内に到達。海岸部での避難が最重要。 |

| 西区(舞阪・雄踏・村櫛) | ★★★★★ 非常に高い | ★★★ 中程度 | ★★★★ 高め | 浜名湖沿いで内水氾濫のリスクも。津波・液状化に注意。 |

| 中区(浜松駅周辺) | ★★ 一部浸水の恐れ | ★★★★★ 非常に高い | ★★★ 中程度 | 建物密集で火災拡大の懸念あり。津波避難ビルの確認を。 |

| 東区(笠井・天王・上西町) | ★★★ 中程度 | ★★★ 中程度 | ★★★★ 高め | 遠州灘からの津波到達までやや時間あり。農地部の液状化も想定。 |

| 北区(三ヶ日・引佐) | ★ ほぼなし | ★★ 低い | ★★★ 中程度 | 津波リスクは低いが、地震による揺れと孤立リスクに注意。 |

| 浜北区(貴布祢・中瀬) | ★★ 低め | ★★★ 中程度 | ★★★★ 高め | 内陸のため津波より液状化に注意。避難所の確保がカギ。 |

| 天竜区(佐久間・水窪) | ★ なし | ★ 低い | ★★ やや低め | 山間部のため津波なし。土砂災害・孤立の可能性が高い。 |

| 中区(佐鳴台・富塚など) | ★★ 一部浸水の可能性 | ★★★★ 高め | ★★★ 中程度 | 高台避難ルートの確認を。密集地での火災が課題。 |

| 南区(芳川・増楽周辺) | ★★★★ 高め | ★★★★ 高め | ★★★★ 高め | 津波と火災・液状化すべてのリスクが重なるエリアのひとつ。 |

第3章|避難できるか?命を守るための“時間との闘い”

「地震が起きたら、どこに逃げればいいのか考えたことありますか?」

防災講座でこう問いかけると、多くの方が黙ってしまいます。

避難のことって、意外と「何となくわかっているようで、実はちゃんと考えていない」ものなんですよね。

でも、南海トラフ地震が起きたときの避難は、“時間との闘い”です。

ここからは、浜松市の現実をふまえて、命を守るための避難行動についてお話しします。

津波が来るまで10〜20分。あなたは間に合いますか?

南海トラフ地震の特徴のひとつが、津波の到達が非常に早いこと。

浜松市では、遠州灘沿岸の一部地域に地震発生から最短10分程度で第一波の津波が到達するとされています。

10分――それってどのくらいか、ちょっと想像してみてください。

- 地震が発生(揺れが約1〜2分続く)

- 揺れがおさまり、身の回りを確認

- 家族の無事を確認し、避難の判断

- 非常持出袋を手に取り、外へ

- 津波避難ビルや高台へ移動開始…

この間、何分かかりますか?

「10分あれば逃げられる」と思うかもしれませんが、実際には揺れが収まってから3〜5分で動ける人はほとんどいないのが現実です。

“逃げ遅れ”がもっとも命を奪う

津波による死者の多くは、逃げ遅れによる溺死です。

「まだ大丈夫」「家族を探してから」「荷物をまとめてから」――

そうした判断の1つ1つが、命のタイムリミットを縮めてしまいます。

2011年の東日本大震災でも、「地震直後にすぐ逃げた人」が助かり、「様子を見ていた人」が多く命を落としました。

つまり、揺れがおさまったら“すぐ逃げる”。これが最も重要なのです。

浜松市ハザードマップの確認と避難行動について

ここで、浜松市のハザードマップを思い出してください。

南区・西区・中区の沿岸部を中心に、広い範囲が津波浸水エリアに含まれています。

特に中田島・舞阪・新居町・浜名湖沿岸では、平地が多く逃げ場が限られるエリアも。

また、市街地では津波避難ビルや高台が十分に整備されていない場所もあります。

🟡 家の近くにどのくらい高い建物があるか?

🟡 徒歩で何分かかるか?

🟡 夜間や雨天でも行動できるか?

🟡 家族がバラバラのとき、どこに集合するか?

これらを事前にシミュレーションしておくことが、命を守るカギになります。

◆ 垂直避難(津波避難ビル)という選択肢

平地が多く、高台が近くにない浜松市の一部地域では、避難の手段として「垂直避難」=建物の上階へ逃げる方法が重要です。

浜松市は津波避難ビルを指定しており、ホームページや防災マップでも確認できます。

でも、講座で「自宅周辺に避難ビルありますか?」と聞くと、ほとんどの方が知らないのが現実です。

- 最寄りの避難ビルはどこ?

- 何階まで登れば津波を避けられるか?

- 夜間・休日にも入れる建物か?

こうした情報を事前にチェックし、できれば一度は現地に足を運んでおくと安心です。

◆ 高齢者・子ども・要配慮者の避難はさらに困難

避難は、誰にとっても簡単なものではありませんが、特に次のような方々には、より大きな支援と備えが必要です。

- 足の悪い高齢者

- 小さな子ども

- 障がいのある方

- 日本語が十分にわからない外国人の方

「一緒に逃げる」ことを前提に、地域やご近所での“共助”が大切になります。

「うちは要支援者いないから関係ない」と思わずに、助け合える関係性を日頃から作っておくことが、避難成功の鍵になります。

◆ 車で避難する?本当に安全?

「とりあえず車で逃げよう」と考える方も多いですが、実はこれには大きな落とし穴があります。

- 地震で道路が損壊、通行不能

- 信号停止、渋滞が発生

- 津波に巻き込まれる危険性

過去の津波災害でも、車で逃げた人が渋滞に巻き込まれて命を落としたケースが多数あります。

車避難は、あくまで「最後の手段」と考えましょう。

基本は徒歩で、最短ルートで、安全な高所へが原則です。

◆ “心の避難訓練”が命を守る

防災士として何より伝えたいのは、実際に動けるかどうかは、頭の準備で決まるということです。

- 地震が来たら、まず何をする?

- 家族が別の場所にいたらどうする?

- 何を持って逃げる?

こうした“心の避難訓練”を日頃からしておくと、いざというとき、体も自然と動くようになります。

南海トラフ地震の避難は、「明日では遅い」ことばかり。

- 津波は10分〜20分で来る

- 逃げ遅れた人から命を落とす

- 避難場所は事前に確認・訪問を

- 高齢者・子どもとの避難は計画が命

- 車避難は危険、徒歩が基本

- “心の避難訓練”を日頃から意識

災害はコントロールできません。

でも、「どう逃げるか」は準備次第でコントロールできます。

ぜひ皆さんには「津波てんでんこ」という言葉を覚えて頂きたいです。

この言葉の意味は「地震、津波が来たら一人一人がてんでばらばらで高台へ逃げろ」です。

普段から避難場所とそこに行くまでの避難路を通る訓練をして積み重ねてきました。

いざ本当に地震が来たときはもしかしたら一人かもしれません。それでも家族や友人を探しに行く前にまずは「自分の命は自分で守る」「一人でもいいから高台へ避難する」ことを心掛けて走り出して下さい。自分の命をそれぞれで守ることができたら全員が生きることが出来ます。生き延びていたら必ずどこかで家族と会えます。だからこそまずは津波てんでんこで自分の命を守ってください。

第4章|避難生活のリアルと、事前準備の重要性

「避難所に行けばなんとかなるんでしょ?」

「水とかは市が配ってくれるんでしょ?」

「とにかく逃げたらあとは安心…」

…そう思っていませんか?

実はその考え、命は助かっても“心身の健康”を損なう大きなリスクがあります。

ここでは、防災士として何度も避難所支援を経験してきた立場から、「避難生活のリアル」をお伝えし、今だからこそできる備えについて一緒に考えていきましょう。

避難所は“快適な避難ホテル”ではない

まず最初に知っておいてほしいこと。それは、避難所=最低限の「命をつなぐ場所」ということです。

東日本大震災や熊本地震でも、たくさんの人が体育館や公民館、学校の教室に避難しました。

でも、そこは暖房も冷房もなく、床は硬く、トイレは長蛇の列。

毛布も足りず、プライバシーはゼロ。

赤ちゃんの夜泣き、高齢者の体調不良、感染症の不安…。

まさに「過酷な生活」が始まるのです。

発災後3日間は“自力で生き延びる”覚悟を

静岡県も含め、多くの自治体では「災害発生直後の72時間は“自助”が基本」としています。

なぜなら――

被災直後は、行政も混乱し、物資や人手が届かないからです。

つまり、最低3日間は、食べ物・水・トイレ・情報・安全を自分たちで確保しなければならないということ。

この“3日間をどう生き抜くか”が、命の明暗を分けます。

避難所以外の選択肢も考える

実は、避難所だけが選択肢ではありません。

自宅が無事なら「在宅避難」、車があれば「車中避難」という方法もあります。

それぞれにメリット・デメリットがあります👇

| 避難先 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 避難所 | 食料・情報・人とのつながりが得やすい | 密集、騒音、感染リスク、高齢者や子どもに負担 |

| 在宅避難 | 自宅で安心・気疲れが少ない | 水道・ガス・電気の停止に備えが必要 |

| 車中泊避難 | プライバシー確保・移動可能 | エコノミークラス症候群やトイレ問題あり |

どの形でも、事前準備なしには成り立たないのが共通点です。

備えておきたい最低限の「非常用品リスト」

防災士としておすすめしたい、避難生活に本当に役立つ備えをまとめました。

✅ 基本の備蓄セット(最低3日分)

- 飲料水(1人1日3Lが目安)

- 食料(レトルト、缶詰、アルファ米など)

- カセットコンロ&ガスボンベ

- モバイルバッテリー(太陽光式も◎)

- 懐中電灯・ラジオ(手回し式推奨)

- 簡易トイレ(1人1日5回×3日分)

- ウェットティッシュ・ゴミ袋・消毒液

✅ 心と身体を守るアイテム

- アイマスク・耳栓(避難所の騒音対策)

- エアマットや銀マット(床冷え・痛み防止)

- 生理用品・おむつ・常備薬

- 絆創膏・マスク・体温計・風邪薬

- タオル・着替え・簡易洗面セット

✅ 情報と連絡の手段

- 家族の安否確認ルール(LINE?電話?手紙?)

- 災害伝言ダイヤル「171」の使い方を家族で共有

- 浜松市の防災アプリ・気象庁アラートの確認方法

備蓄は“ローリングストック”がコツ

「防災食って高いし、賞味期限切れちゃうんだよな〜」

という方、“ローリングストック法”をご存じですか?

これは、ふだん食べているレトルトや缶詰、インスタント食品を少し多めに買っておき、使った分だけ買い足す方法です。

このやり方なら

- 無駄にならない

- 好きなものが食べられる

- いざというときも慣れた味で安心

特に子どもや高齢者には、食の安心感が心の支えにもなります。

「防災リュック」は“自分仕様”にカスタマイズを

防災グッズは市販のセットでもOKですが、ぜひ自分や家族に合った内容にカスタマイズしてください。

たとえば

- アレルギー対応の食品

- 持病の薬・処方メモ

- 子どもが落ち着けるおもちゃ

- ペットのごはん・トイレシート

“誰かにとって必要”なものと、“あなたにとって必要”なものは違います。

それぞれの暮らしに合った「オーダーメイド防災リュック」を目指しましょう。

避難所生活で起きる“災害関連死”を防ぐために

避難生活が長引くと、実は地震そのものよりも“避難生活の中で命を落とす”ケースが多いことをご存じですか?

これは「災害関連死」と呼ばれ、

- エコノミークラス症候群(長時間同じ姿勢)

- 感染症

- 持病の悪化

- ストレスによる精神的ダメージ

などが原因で命を落とすものです。

だからこそ、避難生活の「質」を高める備えが重要になります。

備えは「生き延びたあと」のためにも必要なのです。

避難所に行けばなんとかなる――それは幻想かもしれません。

- 避難生活は厳しく、快適とは程遠い

- 備蓄は「最低3日」、できれば7日以上が理想

- 自宅避難・車中泊も選択肢のひとつ

- 防災用品は家族仕様にカスタマイズを

- 避難後の命を守るために“心と身体”のケアも大切

「命が助かった」その先にある日常を取り戻すために、今日から少しずつ、備えていきませんか?

第5章|地域で守る命〜共助の力を高めよう

「防災って、自分の家族を守るだけでいいんじゃないの?」

そんなふうに思う方も多いかもしれません。

でも実は――

災害時、本当に命を守るカギになるのは、「地域のつながり」=共助です。

ここでは、南海トラフ地震のような大規模災害でこそ大切になる地域の防災力と、私たち一人ひとりにできることを、一緒に考えてみましょう。

公助(行政)だけでは間に合わない現実

「困ったときは行政が助けてくれる」――それは理想ですが、災害の初動では限界があります。

静岡県や浜松市の防災計画でも、次のような想定がされています:

- 消防・警察・自衛隊も被災し、すぐには動けない

- 救急車や救助隊は、最も重篤な地域に集中

- 一般家庭への対応は数日〜1週間以上あとになる可能性

つまり、「自分の命は自分で守る(自助)」+「地域で助け合う(共助)」が前提なのです。

浜松市の地域防災はどうなってる?

浜松市でも各町内で「自主防災会」が設置されています。

これは、地域住民が中心となって運営する防災組織で、

- 防災訓練の企画運営

- 避難所運営の準備

- 高齢者・要支援者の安否確認

- 備蓄品の管理 など

実際に災害が起きたら、最初に動くのはこの自主防災会です。

でも課題もたくさんあります。

- 役員の高齢化で活動が停滞

- 若い世代が参加していない

- 訓練に参加する人が少ない

- 避難所の鍵の場所を知らない

つまり、「地域力」が高まらなければ、共助は機能しません。

地域防災に“自分ごと”として関わるには?

「地域活動ってなんだか敷居が高い…」

「仕事が忙しくて参加できない…」

そんな声もよく聞きます。

でも、小さな一歩でOKなんです。

🔸 できることの例

- 自治会の防災訓練に1回だけ参加してみる

- 家の近所に要支援者がいないか気にかける

- ご近所LINEグループで災害時の連絡手段をつくる

- 子どもや高齢者と「一緒に逃げる人」を決めておく

- 家の前の側溝を掃除しておく(浸水防止にも!)

特別なスキルは不要です。あなたの気づきが地域の安全を守ります。

「支え合い」が避難所運営の質を決める

避難所運営は行政だけではまかないきれません。

実際に動かすのは地域の人たち――つまり、私たちです。

避難所の現場でよくある課題:

- 食料・水の配布トラブル

- トイレの掃除が回らない

- 寝る場所の取り合いでトラブル

- 情報が偏って混乱が起きる

これらは、「話し合い」「協力」「ルール作り」によって大きく改善できます。

だからこそ日頃から、地域での関係づくりがカギになります。

子どもたちに「助け合いの心」を伝える防災教育を

未来を担う子どもたちには、「逃げ方」だけでなく、「助け方」も伝えたい。

- 友達同士で声を掛け合う

- お年寄りに手を差し伸べる

- 泣いている子の手を握る

そうした力が、子どもでも命を救える力になるんです。

浜松市でも、学校での防災教育が広がっています。

でも、家庭でも一緒に考える時間をもつことが何より大切です。

共助を高める5つのポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 1. 顔の見える関係づくり | 町内の人とあいさつだけでも始めてみよう |

| 2. 避難訓練に参加する | 1年に1回でも、参加すると意識が変わる |

| 3. 高齢者・要支援者への気配り | 名簿の作成や安否確認方法を話し合う |

| 4. 情報共有のしくみ | ご近所グループ・無線・掲示板など活用 |

| 5. 役割分担の事前確認 | 誰が何をするか決めておくと混乱が減る |

南海トラフ地震のような大災害では、「共助」こそが命をつなぐカギになります。

- 公助には限界がある

- 地域の自主防災会は要の存在

- あなたの小さな行動が地域の力に

- 子どもにも“助け合い”を伝える教育を

- 顔の見える関係が一番の備え

「自分のため」じゃなく、「誰かのため」に動くと、

それがめぐりめぐって自分の命を守る力になります。

第6章|今こそ備えよう!“自分事”として始める防災アクション

これまでの章で、南海トラフ地震による浜松市の被害想定、避難、避難生活、共助の大切さを一緒に見てきました。

ここまで読んでくださったあなたは、もう「なんとなく不安」ではなく、「何をすればいいか」が少しずつ見えてきたはずです。

この章では、“今この瞬間からできる具体的な防災アクション”を紹介しながら、読者の皆さんと一緒に「自分ごと」として防災に向き合う一歩を踏み出したいと思います。

防災は「特別なこと」じゃなく「日常の延長」

防災というと、特別な準備や大きな買い物をイメージしがちですが、実は“日常のちょっとした行動”の積み重ねで大きな差が出ます。

- スーパーで買い物のついでに水や缶詰を1品多めに買う

- 夜寝る前にスマホの充電を満タンにしておく

- 家族と「避難場所どこだっけ?」と話す5分間をつくる

- 自宅の家具の転倒防止を週末に1つずつ進める

どれもすぐできますし、続けることで“防災感覚”が自然と身についていきます。

◆ 家族で「マイタイムライン」をつくってみよう

災害時、命を守る行動には「迷わず動けること」が欠かせません。

そのために有効なのが、「マイタイムライン(防災行動計画)」の作成です。

これは、地震や津波などの発生に備えて、自分や家族が“いつ・どこで・何をするか”をあらかじめ整理しておくものです。例えとして以下のような表にまとめました。

| 時間 | 行動 |

|---|---|

| 地震発生直後 | 揺れがおさまったら家族の無事を確認し、避難開始 |

| 5分後 | 非常持出袋を持って徒歩で最寄りの津波避難ビルへ移動開始 |

| 10分後 | ビル3階以上へ登りきる(津波第一波の到達前に) |

| 30分後 | 家族で集合。避難所が使えない場合の連絡手段を確認 |

| 翌日〜 | ラジオで情報収集。避難生活に移行(在宅または避難所) |

このように具体的に「自分に当てはめた行動計画」を決めておくと、パニックに陥らず動けます。

家族全員で一度話し合ってみましょう!

ご近所とのつながりは“日頃の一言”から

「共助が大事なのはわかったけど、近所付き合いなんてほとんどないし…」

そう思った方にこそ伝えたいのが、「防災は、あいさつから始まる」ということ。

- すれ違うときに「こんにちは」と言ってみる

- ゴミ出しのときに軽く話しかけてみる

- 子どもが遊んでいたら「気をつけてね」と声をかける

こうした小さな関係が、いざというときの「助け合い」につながります。

顔見知りがひとりでも増えるだけで、避難時の安心感はぐんと上がります。

防災の“見える化”を進めよう!

家の中でも「防災の視える化」をしておくと、誰でもすぐ動けるようになります。

◆チェックポイント

- 非常持出袋は目立つ場所に置いてあるか

- 懐中電灯やラジオの場所を全員が知っているか

- 避難場所の地図を冷蔵庫や玄関に貼っているか

- 連絡先リストやマイタイムラインを家族で共有しているか

こうした視える化は、子どもや高齢者、外国人の方にも優しい備えになります。

防災を“楽しみながら”やってみよう!

防災って堅苦しくて真面目すぎる…と思っていませんか?

最近は「防災×日常」や「防災×遊び」のアイデアも増えています!

たとえば・・・

- 防災キャンプ(非常食を食べてみる、テント生活を体験)

- 親子防災クイズ大会(遊びながら学ぶ)

- ペットとの避難訓練ごっこ

- 町内の“防災ウォーキング”(避難ルートを歩いて確認)

「やらなきゃ…」ではなく、「ちょっとやってみようかな」と思える工夫が、継続のコツです。

最後に:行動する人が、未来を変える

防災は、「やっておけばよかった」と後悔するものではなく、

「やっておいてよかった」と安心につながるものです。

南海トラフ地震の発生は、残念ながら“いつか必ず来る”と言われています。

でも、私たちは今ならまだ備える時間があります。

どうかこのブログが、あなた自身やあなたの大切な人の命を守る一歩になれば嬉しいです。

📝 すぐに始められる防災アクション5選!

| アクション | 内容 |

|---|---|

| 1. 家族と避難場所を確認する | スマホ地図で一緒に確認してみよう |

| 2. 水と食料を3日分、家に置く | ローリングストックでOK! |

| 3. 家具の固定を1か所やってみる | 冷蔵庫や本棚、テレビ台などから |

| 4. 防災アプリをスマホに入れる | 浜松市防災アプリ・NHK防災・Yahoo防災など |

| 5. ご近所さんに声をかけてみる | まずは“おはようございます”から |

あなたの行動が、未来の命を救います。

今日このページを開いた“その瞬間”が、備えのスタートラインです。

「ちょっと意識してみよう」

「家族と話してみよう」

「1つだけでも、やってみよう」

その気持ちが、きっと自分と誰かの未来を守ってくれるはずです。