私は2011年3月11日、中学1年生の時に東日本大震災を経験しました。

こちらの記事は2022年11月18日に行った高知県立大方高等学校で行われた防災授業・語り部講演について紹介しながら、防災教育の重要性と「防災教育や防災研修を始めたいけど何から始めたらいいか分からない人」に向けて語り部講演を軸にした防災教育を始める設計が可能になる記事です。

高知県黒潮町は、南海トラフ地震による最大クラスの津波被害が想定されている地域です。町の一部では最大34mという日本一高い津波が予測されており、発生からわずか数分で津波が到達する恐れがあります。強い揺れ(震度7)により道路や通信が途絶する中での避難は極めて困難とされ、いかに「揺れたらすぐ逃げる」行動が取れるかが命を左右します。

また、町の約半分が浸水想定区域に含まれており、沿岸部だけでなく内陸部でも油断はできません。黒潮町では全国に先駆けて高台移転や津波避難タワーの整備が進められており、地域ぐるみで「命を守る防災」に取り組んでいます。平時から避難ルートを確認し、早期避難の意識を持つことが何より重要です。

そんな黒潮町で「防災の担い手」として期待されているのが大方高等学校の生徒達です。

大方高等学校は防災教育に力を入れており、私が語り部を行った日は「防災Day」と呼ばれて一日通して避難訓練や避難所運営訓練を行う防災教育だけを行う日でした。

私は2011年3月11日発生の東日本大震災を中学1年生の時に経験をしました。その時は海から500mも離れていない場所に建っていた中学校にいましたが、日頃の防災教育の積み重ねにより小学生や地域住民を連れて避難することができました。

当時の避難行動を「釜石の奇跡」(※現在は釜石の出来事と呼ばれています)と呼ばれて東日本大震災以降の防災教育で一つの教材として扱われてきました。

防災教育は災害時に生徒の命を守る為の備えであり、保護者や地域住民に対しての信頼問題に関わってきます。

その為、全国の学校では防災教育に取り組んで頂きたいですし、取り組むうえで是非「震災経験者の生の声」を生徒さんに聞かせて欲しいです。

講演の概要

実施場所:高知県黒潮町

学校名:高知県立大方高等学校

対象学年:1~3年生

参加人数:全校生徒と教職員(200人程)

実施時間:語り部60分(授業1コマ分)

実施内容:語り部、避難訓練参加、避難所運営訓練視察、総評

この学校は黒潮町における唯一の高校として、地域との共生を重視した教育を行っています。MEXT の「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(地域魅力化型)」に採択され、2020年から「ソピアの旗プロジェクト」を展開。探究型学習(課題解決)と防災を2本柱とし、生徒が地域課題を自ら発見・提案できる力を育てることを目指しています。

防災教育では非常に実績があります。黒潮町は南海トラフ地震による最大津波高さ 34 mが想定されており、この地理的リスクを踏まえて高校が高台に位置し、災害時の避難所にも指定されています。

生徒主導でオリジナルの避難所運営シミュレーション「HUG(避難所運営ゲーム)」を作成・実践したり、地域住民への避難路提案や備蓄品改善案、小中学校への防災出前授業、役場・企業・NPOと連携した空き地活用など多様な取組を継続。

その成果として、2022年度には「安全功労者 内閣総理大臣表彰(学校安全)」を受賞しています。

また、越境入学制度(身元引受人制度・こうち留学制度)を利用して、県外からの志願を受け入れています。保護者が高知県内に居住していなくても、身元を引き受けてくれる人がいれば公立高校を志願可能な制度で、対象校は21校に指定されており、大方高校もその対象です。

たとえば2025年4月には、こうち留学制度を利用して県外から7名が大方高校に入学しました。

なお、令和8年度入試からは「こうちフロンティア募集」という名称で、県外志願者への制度が拡充され、大方高校も募集校に含まれています。

このように、大方高校は地域防災を教育と結びつけつつ、地域創造を担う人材育成をめざし、地域外からの受け入れも進める特色ある県立高校です。

元々「地震・津波」に対する意識が高い学校、生徒に対して「東日本大震災で本当に津波から避難する」を体験した私のお話を届けに行きました。

防災教育の意義と背景

日本は地震・津波・豪雨・台風などの自然災害が頻発する国だ。その中で「防災教育」は、単なる知識伝達ではなく、生き抜く力を育む教育として位置づけられている。文部科学省では、防災教育の目的を次のように整理している。 学校防災 学校防災 のための参考資料 のための参考資料 学校防災のための参考資料 「生きる力」を育む防災教育の展開

1.災害知識と準備力を備える能力

まず、それぞれの地域で起こりうる災害(そのメカニズム、被害特性)を理解し、それに備える具体的な準備(備蓄、避難経路の確認、危険個所の把握など)を行える能力を育むこと。

2.災害時・事後の生活を支える対応力

災害が発生したとき、自らの安全を確保する行動を選び、また被災後の生活再建に向けて適応する力。被災した後も生き抜くための判断力・実践力が求められる。

3.支える側・地域貢献の意識

被災地支援など地域への貢献や共助の視点も含む。自分だけでなく他者や地域の安全を支える意識を育てることもねらいとされている。

4.災害からの復興・社会構築能力

災害後の復旧・復興に関わる力、安全で安心な社会を再構築する視点も教育内容に含めるべきとされる。

5.防災科学技術・知見を活用する力

最新の防災科学技術や研究成果も取り入れ、単なる昔話ではなく現代の知見を交えて「考える防災」を可能にする。

防災教育がもたらす好影響(効果・成果)

防災教育が正しく実施されれば、学校・地域・個人それぞれにさまざまなプラスの効果が見込まれる。下記は文科省や防災関係資料で指摘されている主な効果を整理したものだ。

個人レベル(児童・生徒)

- 自助行動の促進

「自ら命を守る」行動を選ぶ力がつく(例えば、緊急時に安全な場所へ避難する判断など)。 - 危険予測力・判断力の向上

災害可能性を予測し、危険な状況を回避する力。 - 防災意識の向上

普段の備え(備蓄・避難ルート確認など)を家庭でも実践するようになる。

学校・教育現場レベル

- 質の高い教育プログラム

防災内容を教科横断で扱うことで、生徒の理解が深まり、学びとして統合される。 - 安全教育の充実

学校防災計画とリンクさせることで、災害発生時の備え・対応体制が強化される。 - 教職員の防災力強化

教員自身が防災知識や指導力を養うことで、授業だけでなく学校運営にも反映できる。

地域・社会レベル

- 地域防災力の底上げ

子どもが家庭で情報を伝えることで、地域の防災意識向上につながる。 - 協働体制の強化

学校・自治体・地域住民が一体となって防災活動を行う土台が整う。 - 災害に強い社会づくり

予防・備えが進むことで被害を抑制し、安全な地域社会を築くことができる。

防災教育は、知識 → 判断 → 行動 → 協働という一連のサイクルを育てる教育です。

このサイクルを通じて、子どもたちが災害と真正面に向き合い、自ら守れる力を身に付け、さらに地域を支える存在になっていくことが理想とされています。

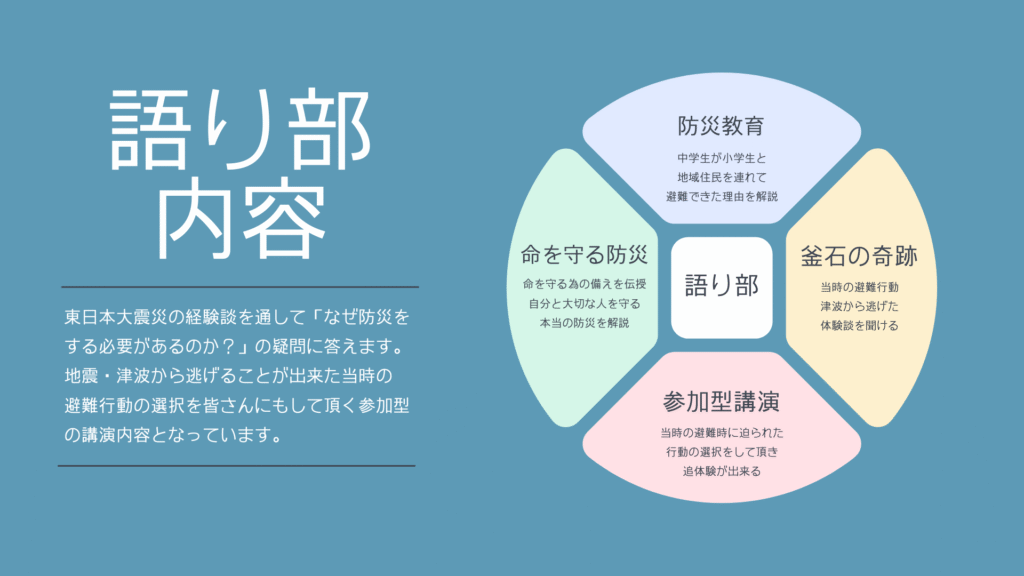

語り部の内容

1.当時の防災教育について

釜石東中学校は釜石市鵜住居町にある中学校です。この地域は三陸地震、チリ地震津波など「地震×津波」の被害を昔から受けてきた地域です。しかし、私の親以上の世代からは「大きな堤防を建てたから津波は来ない」と言われてきました。それでも学校、生徒が率先して防災教育を通して地域と交流を図ってきました。その結果として「釜石の奇跡」を起こすことができました。当時の「津波は来ないと言われた上で想定外の津波だったにもかかわらず、全校生徒が避難できた」防災教育をお伝えしました。

2.「釜石の奇跡」について

海とは目と鼻の先に建っていた中学校から、中学生が率先して避難して、近くの小学生と地域住民を含めて600人程が命を守ることができた避難行動のことです。(現在は釜石の出来事と言われています)当時の避難行動の心情や周りの状況、避難行動の選択についてお話しして「自然災害は突然やってくる」ということをお伝えしました。

3.参加型講演について

「釜石の奇跡」と呼ばれる避難行動の中にもそれぞれの生徒で「どっちの行動が正解なのか?」という選択肢を迫られました。当時の選択する場面を生徒に質問して、自分の避難行動を決めてもらう。そしてそれが良かったどうかを考えてもらう「参加型の語り部」を実践しました。

4.命を守る防災について

「防災リュックを備えた」「非常食を備えた」などの防災ももちろん大事ですがそれらは「生き延びた後」の話になります。まずは自分と大切な人の命を守るための防災を心掛けて頂きたいです。命を守った人が話す命を守る為の防災をお話ししました。

生徒の反応・感想

・実際に被害に遭われた方のお話はリアルで、自然災害を自分事として捉えられた。

・想定外が起きるのが自然災害。もっとハザードマップを見たり、過去の災害から学びたいと思った。

・家に帰って、家族や親戚と避難場所の確認をしようと思った。

・辛い過去から立ち直って前を向いて活動をしている姿を見て、自分も頑張ろうと思った。

語り部後に学校から感想文などを頂きましたが、上記のような感想を沢山頂きました!

「南海トラフ地震を自分事に捉えて欲しい」という目的でお話ししていますがほとんどの生徒から「自分事として捉えた!」「早速帰って家族に話したい」という意見がほとんどで語り部をして良かったと思いました!

炊き出し訓練後に今回の一日防災教育について総評する運営者

語り部講演依頼について

私の経歴や講演歴などについては上記の運営者情報を参照願います。

メディアへの出演も経験あります。上記の動画以外にもYouTubeに上がっています。

講演場所について

・学校(小学生高学年、中学生、高校生、教職員対象が多いですが、その以外の学年にも可能です)

・自治体(市町村の役所が開催するセミナーや自主防災組織からの依頼もあります)

・防災研修会(一般社団法人や有志の集まりの方々からの依頼もあります)

・防災イベント(愛知こども万博などのイベント内でも語り部経験があります)

・企業(企業の防災研修の講師としても依頼があります)

その他活動

・避難訓練、避難所運営訓練の支援(生徒と一緒に訓練をしてフィードバックします)

・防災計画の策定支援(学校、企業の防災計画を一緒に考えます)

・ワークショップ(語り部だけではなくグループワークの実施も可能です)

- 学校の防災教育で何から教えたらいいか分からない

- 社員に自然災害を自分事として捉えて欲しい

- 防災イベントで誰を講師に呼んだらいいか分からない

- 実際に経験がある人に防災計画を一緒に考えて欲しい

そのようなお悩みをお持ちの方は下記のお問い合わせページからぜひ気軽にお声がけ下さい!

実際にこのブログのお問い合わせから連絡を頂き、語り部を行った経験があります。

防災教育、防災学習に対するお悩みがあればお問い合わせ願います!