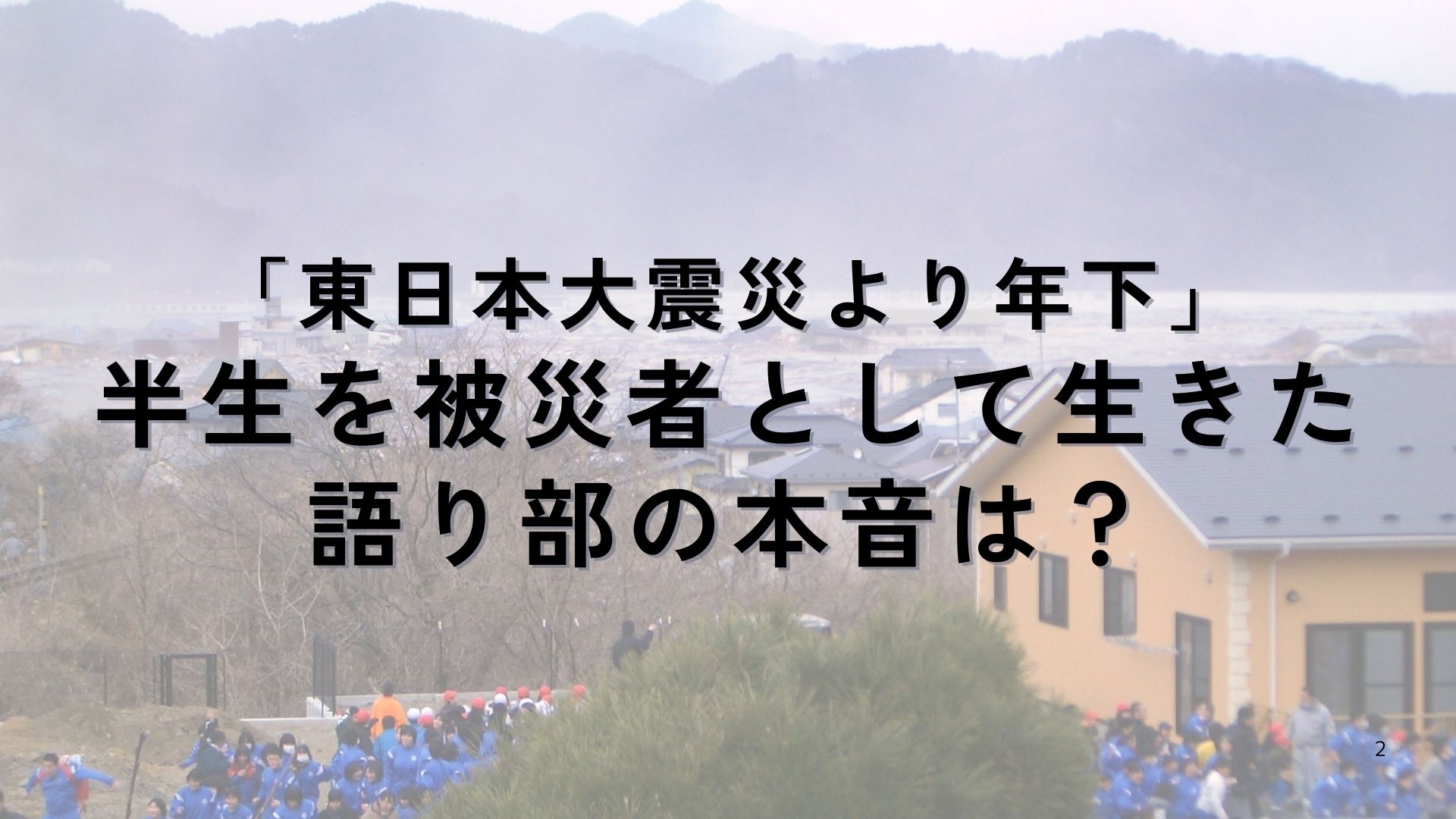

2011年3月11日 14時46分に東北を壊滅させた「東日本大震災」と呼ばれる大地震が発生しました。

マグニチュード9.0は世界中の震度計測が始まって以来4番目に大きな地震となります。

私は13歳の時にこの東日本大震災の被害を受けました。2025年3月11日で14年目を迎えます。東日本大震災から満14年を迎えたことで、当時の私の年齢を越えました。

つまり半生を被災者として生きてきました。そう思うとあまりにも若い時にあれ程の大震災を経験して、今まで生きてきたのかと思うと今までの人生を懸命に生きてきたのではないかと思います。

そんな節目のこの日について当時私がどう思って生きてきたのか。どのようにして避難をしたのか。改めて書き残したいなと思います。

出身地と被害について

私は岩手県釜石市という土地で生まれて、鵜住居町で生きてきました。鵜住居小学校、釜石東中学校と通学していました。

鵜住居小学校と釜石東中学校は道路を挟んですぐ隣同士の学校でした。小学校の時の先輩がすぐ近くの学校に通っている為、いつでも会う時ができましたし、交流がしやすい学校同士でもありました。

学校の間に公衆電話やスクールバスの乗り場があった為、先輩が卒業した後もよく会話をしていた覚えがあります。

そんな私が育った鵜住居町は岩手県内でも被害が大きい方でした。死者数・行方不明者数586名、住屋被害数1670戸/2517戸(2022年時点)

私達の学校は海から目と鼻の先でした。部活が終わったらそのまま海に遊びに行けるほど近かったです。

だからこそ東日本大震災によって起きた「大津波」で学校が流されてしまいました。

当時の避難の様子

当時の私は校舎の3階にある1年生の教室にいました。帰りのHRが終わり、野球部の友達と一緒に部活動に行く準備をしていた時です。

揺れた瞬間に立つことが出来ない。どう頑張っても立つことが出来ず、四つん這いになるしか許されない。それほど衝撃の強い大地震が発生しました。

四つん這いで机の下まで移動して、机の脚を持って揺れが収まるまで必死に耐えましたが、揺れている時間が長く感じました。実際には2~3分揺れていたそうですが私にはもっと長く感じました。2~3分でも充分長いですが「もう止めてくれ」と思うほどに恐ろしい揺れ方で長く感じました。

ただ、頭の中は冷静でした。揺れが収まったら普段行っている避難訓練通り校庭に避難しようと頭を切り替えていました。

揺れが収まったタイミングで担任の先生に「校庭に避難しろ」と言われましたがそれとほぼ同時に自分で動き出していました。私だけではなく他の生徒も。

勉強道具や野球道具を全て教室に置いて、その身そのままの状態で非常階段を降りて校庭に向かいました。

「校庭に避難してしまえば先輩達と点呼取って皆で避難すれば助かる」

そう思いながらも校庭に入った大きな地割れを横目に不安を感じながら必死に校庭に向かいました。

ただ、そこには目を疑った光景が広がっていました。

校庭に誰一人としていなかったのです。

私の学校は防災教育に力をいれており、年に数回も避難訓練を行っておりました。訓練では校庭に一度集まって全員で点呼を取って避難するのがいつもの流れでした。

「いつもの感じでやればいいや」といった浅い考えで行動していたわけではありません。一度校庭で体制を整えて避難するものだと思っていました。非常時の時こそ定常に近づいた形が理想だと思っていたからです。

何度も、何度も校庭を見ても誰もいません。一緒に避難した友達と

「どうするべ。誰もいねえ」と話したことを覚えています。

その時に奥で動くものが見えました。それは既に避難路を走っている先輩達です。点呼を取らずに避難していました。奥の方から副校長先生が「待たなくていいから早く逃げなさい!」と声を出して何がなんだか分からないまま先輩達の後を追うように避難を開始しました。

後から聞いた話ですが当時、校長先生が釜石市内の会議で不在だった為、副校長先生が指揮を執って下さっていました。そして点呼を取らなかった理由は

「津波の予想到達時間からパニック状態で点呼を取っていたら逃げ遅れると逆算したから」でした。

この判断が無ければ私達は校庭で点呼を取っている間に流されていたかもしれません。

そこから私は800m程の緩い上り坂を走って介護施設へ向けて避難しました。この時はあれ程の津波が来ると思っていませんでした。私が予想していたのは「堤防を少し超えて、学校まで津波が来るかどうかかな」そう思っていました。だから恥ずかしながら当時は部活の先輩と笑いながら避難していたのです。

介護施設に到着後、小学生と一緒に点呼を取りました。学校から離れたところで初めて点呼を取りました。ここに来るまでは全員がいるかどうかも分かりませんでした。しかし驚いたことにその日、学校に登校していた生徒は全員いました。部活動の活動場所にいた人、教室にいた人、下校をしようとして校門を出発し始めていた人。バラバラだった生徒全員が同じ場所に集合したのです。驚きと安堵が同時に起きましたが安心が出来ませんでした。それは…

介護施設の裏山で土砂崩れが起きていたからです。

次の余震でまた土砂が崩れるかもしれない。そんな中、近隣住民の方が「今までも三陸には大きな地震が何度も来ているがここの土砂は崩れたことは無かった」と仰って下さった瞬間に「もしかしたら予想以上の津波が来るのではないか?」と脳裏を過りました。

中学生の中から「先生ここは低いのではないでしょうか?もっと高い場所へ逃げたいです」と訴えていました。そういった声もあり、避難場所を変更する判断に至りました。

次は200m程坂を上がった場所にある介護施設へ避難しました。

その介護施設までは小学生と手を繋いで避難しました。私はどの子と手を繋いで避難するのだろうかと周りを見渡していたら小学校の先生に声を掛けられました。

「この子をおんぶして欲しいの」

その子は障害を持っていて早く走ることが出来ない女の子でした。私も前年まで小学校にいたので女の子のことは知っていました。私は小さい頃から身体が大きかった為、先生も私を頼って下さったのだと思います。

「分かりました」

不安でしたがやるしかないと思ってそう答えました。

女の子をおんぶして走り始めました。出来るだけ不安にさせまいと「大丈夫だよ」「走って揺れるけど少しの間我慢してね」「痛いところとかない?」と声を掛けましたが女の子は泣きそうな顔で返事ができませんでした。かなり不安だったろうなと思います。私に出来ることはとにかく高台へ連れて行くことだと思って必死に走りました。

無事にもう一つの介護施設へ到着して女の子を降ろして、先生に預けました。

「ありがとう」と先生に言われて、そのあとに女の子も軽くお辞儀をしてくれて無事に連れていけて良かったと安心しました。

介護施設に到着した人から列を作り、点呼を取り直しました。

「ここまで来れば大丈夫だべ」と同級生と話しながら一息ついていたところでした。町の方からかなり大きな音が聞こえました。

「津波が見える」と誰かがボソッと話してそれにつられるように同級生と町側の方にあるフェンスに近づいて町を見下ろしました。

私は初めて「津波」というものを直接、自分の目で見ました。正直、小学生の時から防災教育を頻繁に行い、過去の津波の写真を見て、地域住民から過去に起きた大地震と津波の経験談を聞いても想像出来ていませんでした。

「津波なんて自分が生きている間に見る事なんてない。少なくとも岩手にいる間はない」

そう思っていましたが私にとっての「空想上の自然災害」が目の前で起きていました。

この時は素直に「死んだ。ここで死ぬんだ」と直感しました。走馬灯のように昔の事を思い出してすぐに家族の安否を心配しました。避難するという発想が生まれてきませんでした。直感で死を覚悟したからです。その為、津波に飲み込まれていく、黒い海と化した鵜住居町をただ茫然と眺めることしか出来ませんでした。

私の周りの人も皆がそのような状態でした。流されていく家屋や車を眺めながら誰も一言も発さない。私達の中で時が止まっているけど津波は私達の町を壊していく。映像を黙って見ているかのような不思議な感覚でした。

そこで一人の男性教員が「逃げろ!」と大きい声を出しました。その瞬間に全員が我に返って群衆を掻き分けて行くように走り出しました。我先にと走り出し、介護施設敷地内の出口に向かう人、パニックになり、町と直線的に逃げようとするも向かう先がフェンスで立ち止まってしまう人、泣き出して走り出せない人。極限のパニックで先生の指示を聞く余裕も無く、とにかくもっと高い場所へと考えてひたすら坂道を上りました。

その先は鵜住居町の中では最も高い位置を通っている道路の脇にある石材店でした。石材店に向けて500m程のかなり急な坂道を走りました。再び、小学生の女の子をおんぶする余裕もなく無我夢中で一人で走りました。

私はこの瞬間の記憶が薄く、覚えているのが周りの人の悲鳴と自分の走っている時の吐息のみ。疲れも全く感じず、気づいたら石材店の裏にある山を友人と登っていました。道なき山をひたすら登りました。普段から山遊びをしていたおかげで周囲よりも早く登ることが出来ましがこの時は普段の遊びが効果を発揮したと後から思いました。

もう地震が止まって津波が来ないと確信できるまでは絶対に山にいると考えていましたが、先生に「大丈夫だから下りてこい」と言われて、恐る恐る友人と山を下りたことを覚えています。

山を下りて石材店の前を通っている道路で点呼を取りました。その後は判断が難しく、各々の地区ごとにまとまって帰宅するか、助けが来るまで待つかなどが挙げられました。最初は地区ごとに帰宅するという判断でしたが、若い先生に道路を下って頂いて、町の様子を見てきてもらいましたがとても人が通れるような状態じゃないということで一旦助けが来るまで待つことにシフトしていました。3月の岩手は雪が降っていて寒い中で友達と身を寄せ合って過ごしていました。

その後、校長先生が合流して「先週開通したばっかりの三陸道路を歩いて、隣町の廃校舎の体育館に行こう」と判断しました。石材店と私が登った山の間にはほぼ一週間前に開通したばっかりの三陸道路がありました。その道路を一緒に逃げた小学生と地域住民みんなで歩いて、隣町まで向かいました。

一切街灯もなく、静かな夜でしたが息を飲むほど月が綺麗でした。その日はたまたま満月で雪も止み、雲一つない空でした。この日の月が人生で一番綺麗に見えたと大人になった今でも同級生と話すほどです。忘れることが出来ない満月でした。

三陸道路を歩いているとたまたま通りかかったトラックの運転手が「目的地まで子供達を送り届けるよ」と仰って下さり、隣町の廃校となった体育館までピストン輸送をして下さいました。

3月11日の夜は旧釜石第一中学校の体育館で過ごしました。隣町の避難所の為、収容人数が大幅に超えてしまい、写真のような状態になって朝を迎えました。

体育座りじゃないとスペースを確保できないため横になって寝ることが出来ず、座ったまま寝ていました。ただ熟睡することは不可能でほとんど起きていました。食べ物もろくに食べることが出来ず、成人男性の手の平サイズの魚の開きとイカ素麺を食べ盛りの男子中学生野球部6人で分けて食べました。当時の私は魚が苦手でした。一口食べたのですがやはり食べることが出来ず、他の5人で分けてもらいました。そしたらイカ素麺が来た時に「紺野はさっき食べられなかったから多めに食べていいよ」と言ってくれました。その一言に友達の優しさが詰まっていて友達に恵まれたなと思い、内心泣きそうになりながら食べていました。

夜は寝られなかったからこそネガティブな発想ばかり浮かんでしまいました。特に「家族の安否」については頭から離れることが出来ず、ふとした瞬間に不安になってしまいました。両親と兄の4人家族でした。兄は高台にある高校の野球部だった為、練習しているから生きているだろうと確信していました。ただ、両親は確実に死んだと思いました。両親は海から割と近い職場で働いていたからです。「中学を卒業したら大好きな野球も辞めて兄と働いて暮らしていかなきゃな」「もっと両親に親孝行してあげたかったな」「野球で活躍しているところを見せたかったな」など将来への不安と両親への後悔がずっと頭の中を支配していました。この時には本当に「両親は死んだ」と覚悟を決めていました。

翌日の3月12日に市内の中で津波の被害を受けていなかった甲子中学校の体育館に移動になりました。しかし私は近所でお世話になっていたおじちゃんとおばちゃんが迎えに来て下さって甲子中学校の近くに住んでいる伯母の自宅に向かいました。

伯母の自宅に行って初めてカップラーメンを食べました。本来なら美味しいと感じるはずでしたが何も思えませんでした。両親の安否が不安でそれどころではありませんでした。伯母の家族にも「大丈夫だよ。絶対に生きているから」と言われましたがそんなことはないと思っていました。遺体を見るまでは信じない、絶対に生きていると心の中で言い聞かせるもやはり不安の方が大きく、本当に死を覚悟していました。

その日の夜は暖かい布団に横になって寝ましたがなかなか寝付けず。夜遅くに寝て朝日と共に起きました。日の光を浴びながら憂鬱で布団から出ることもなく、泣きそうになっていました。

兄が迎えに来て「おっとうとおっかあはダメだった。流された」

そんな想像を何回したか分からなくなった時でした。

玄関から「ごめんください。堅太はいますか?」と母の声がしました。

すぐに玄関に走って、母の顔を見た瞬間に緊張から解放された安堵と生きていた喜びが溢れて人生で初めて笑いながら泣きました。母も同じような顔をしていました。

この時ほど、「家族が生きていて本当に良かった」と思ったことはありません。本当に亡くなったと、もう駄目だと覚悟をしていました。

そして自分にとって家族は本当にかけがえのない存在だと心の底から思えた瞬間でもあります。私はこの日から家族を大切にしてきた、愛してきたと胸を張って言えるように家族と接してきました。

震災後の生活

迎えに来てくれた母の車に乗って、父も兄も生きて、合流していることを聞きました。

「今から家族も親戚も集まっている祖父母の家に避難するよ」

「あれ?鵜住居の家に帰らないの?海が少し近くてまだ危ないから?」

「違うよ。家はもう完全に流されちゃったの」

その言葉を聞いたときは予想していませんでした。私の家は海から多少近い位置にあるが高台寄りの方にありました。そしてかなりの平野が広がった地形の端にある高台だった為、そこまでは津波が来ないと思っていました。

それなのに結果的には津波で家が全壊でした。2階建ての一軒家でしたが、1階部分は跡形もなく全壊で2階部分は50m程離れた場所に流されていました。

3月13日からは世界遺産「橋野高炉跡」がある橋野町の山奥で親戚一同と避難生活が始まりました。

祖父母の実家は薪ストーブで料理もお風呂も沸かすことが出来て、飲料水は山からほぼ無限に流れてきていました。トイレもぼっとん便所で水入らず。避難生活をするには十分な環境でした。私は指定避難所での生活を1日しか経験しておらず、他の被災者と比べればましな生活をしていました。ただ、山奥過ぎるがために、支援物資も届かない、支援物資を取りに行こうとしても僻地の為、移動するのに車が必要でガソリンがもったいない。ある意味、孤島のような状態でした。救いは祖父母がかなりの量のお米を備蓄していたこと、野菜や卵は自給自足だったことで僻地でも生きることができました。

この期間はとにかく山のなかで暮らしていたので薪割りをしたり、山菜を採りに行ったり、川で釣りもして家族の為に自分のできる働きをしていました。

流された家を散策する際には使えそうな生活用品や服、野球道具などはとにかく拾っていました。流された自動販売機をさらに壊してジュースを持って帰って、食べられそうなお菓子や菓子パンも拾っていました。

周りは瓦礫だらけで人もあまりいない。建物も無いため空がかなり広く感じました。まるで昔「はだしのゲン」で読んだ広島の町のような状態でした。

電気も通るまで2、3週間かかりました。ろうそくが切れかけていた為、ランタンや電池、食料を買う為に親戚のみんなで車を出して、3時間ほどかけて内陸の方まで走らせました。ランタンも無事に買えて「家に明かりを灯すぞ!」と意気込んで夜遅くに帰ったらその日の夕方に橋野町は電気が通ったようで家がかなり明るく、親戚一同で笑った日も思い出です。

そして震災から約2か月後に仮設住宅に引っ越すことになりました。

学校生活

震災から4月半ばに中学校生活が再開しました。しかし、釜石東中学校の校舎は3階まで浸水して学校生活を送れる状況ではなかった為、隣町の釜石中学校の校舎を間借りして再スタートをしました。

受験生だった3年生は2クラスに分かれましたが、教室数に限りがある為、私達2年生と1年生は1クラスのみでした。全学年で1クラスです。田舎の学校だったので学年人数は少ないですがそれでも1クラス60人で授業を受けていました。

正直、この時の授業環境は劣悪で60人もいたら集中できるわけもなく、先生も1人で60人を見ることが不可能なので2人体制で行ってくれていましたがそれでもまともに授業として成り立っていたとは思えませんでした。

授業よりも辛かったことはやはり「被害状況による生徒のメンタル」でした。家族が行方不明や流されてしまった友人が多くいました。久しぶりに会って嬉しい反面、なんて言葉をかけたらいいか分からず、全員が気を遣うような日々が続いていました。

災害後の学校再開を早急に進める為にも「事前に校舎が使えない場合はどうするか?」「メンタルケアの先生を呼ぶのか?」など学校の防災計画に落とし込んで考える事は必要だと思います。

その中で当時、私達に追い打ちをかけてきたのは「メディア関係」でした。

私達の当時の避難行動は「釜石の奇跡」と呼ばれて全国からは賞賛されていました。(現在は釜石の出来事と呼ばれています)

メディア取材が多く入り、避難行動や防災教育について聞かれました。

「釜石の奇跡を起こすことができた理由は?」

「防災教育の賜物ですよね?」

「今後どのような学校生活を送りたいですか?」

正直うんざりしていました。世間から見て明るい部分だけ聞いて、大切な人を亡くした自分達の想いはあまり触れずに取材して、都合の良いように取材されている気持ちしかありませんでした。

「自分達は普段通りの防災教育を本番で実行しただけだから奇跡じゃないです。訓練通りです」と話して、放送されているのにまた違うメディアから「釜石の奇跡と呼ばれることについてどう思いますか?」と聞かれるばかりでした。

どう見ても家族を亡くした人が多くいるのに、残された遺族の想いを考えずに、「釜石の奇跡は凄いですね」と生き残った人達にフォーカスした取材をして私達の思い出したくない記憶を抉って、自分達は良い画が撮れたと思って帰る姿を見て、メディアのことがどんどん嫌いになりました。

生徒からも「もう取材受けたくない」と声もあり、学校側で取材規制もしていました。

気持ちが内側に塞ぎ込み気味ではありましたが、全国、世界の方々からの支援物資には大変感謝していました。この場をお借りして伝えたいです。支援して下さった皆様のおかげで私達は今を生きることが出来ています。ありがとうございました。

支援物資は学校用バッグや制服、勉強道具に野球道具や校旗など沢山の物資を支援して頂きました。

中学時代で私は「本当に人って支え合って生きているんだな」と実感しました。

中学3年生に進級してから仮設校舎に引っ越しになりました。私はかなり珍しく中学3年間で1年毎に校舎が違かった生徒です。それぞれの校舎に思い出があって今でも同級生と当時の話で盛り上がることができます。

震災後の心境の変化

私は東日本大震災を経験するまでは人に対して良くない言葉遣いをしていました。

例えば「バカ」「アホ」「ブス」という言葉を本気で使用して、酷い時には「死ね」という言葉も使っていました。

当時の自分はなんて愚かだったのだろうと後悔しています。人が言われて悲しむ言葉をなんでそんなに使っていたのだろうと使っていた自分に対して悲しくなります。

震災で簡単に人が亡くなる風景をまざまざと見せつけられました。大切な人がもしかしたら今日も一緒に生きているとは限らない。昨日までの日常は「当たり前ではない」と気付きました。

それからは多少友達同士のノリで「バカ」や「アホ」は使いますが冗談でも「死ね」という言葉は使っていません。むしろ使えなくなったという方が正しいです。

明日生きているか分からない。もしかしたら今日が最後かもしれない。そして自分自身が大切な人を失ったからこそ「命の尊さ」を理解することができた今は口が裂けても命を蔑ろにするような言葉使えなくなりました。

それよりも「ありがとう」「愛しているよ」などの感謝や愛情の言葉が増えました。大切な人と喧嘩をしたまま一生のお別れをしたら後悔しか残らない。だからこそ感謝や愛情の言葉は惜しみなく伝えたいと思っています。使い続けたら価値が薄まるという人もいるかもしれませんが東日本大震災を経験した私から言わせると「そんなことはない」と胸を張って言えます。むしろ伝えないと後悔するぞと皆さんに伝わって欲しいです。

そしてポジティブな言葉を使い続けることが自分も気持ちがポジティブで前向きに変化していきました。

今では東日本大震災を前向きに捉えて、全国の人達に「同じ被害に遭っても大切な人を失って欲しくない」と考えるようになりました。

その想いから私は

「東日本大震災の語り部活動をしたい」

と、思うようになりました。

中学校、高校でも生徒を代表して行っていましたが、「自分の力で行動して、自分の言葉で伝えたい」と考えて、多くの方々の支えもあり2022年11月に語り部活動を開始しました。

「大切な人を失う悲しい気持ちを全国の人にして欲しくない」

「今まで支援して下さった人達に恩返しとして災害から生き延びる方法を伝えたい」

この2つのマインドをモチベーションにして東日本大震災の語り部活動を実施中です。

いつ来るか分からない自然災害に対して「準備が早すぎる」ということは無いです。むしろ今すぐ行動しないと遅いくらいです。

だから私はブログに想いを残して全国に発信しています。私が現地に行って語り部をするには時間が足りません。

「自然災害で亡くなる人を0人にする」

この目標を掲げています。だからこそ様々な発信手段を使用して皆様に今後も伝え続けることができたら良いなと思います!

記事を読んで頂きありがとうございました。

この記事を読んで下さった皆様と一緒に「自分の大切な人を守る防災のヒーロー」になりたいです。一緒に大切な人を守る為に防災していきましょう!