こんにちは!

東日本大震災語り部×防災士です!

内閣府や愛知県内で発表している情報は資料化されていて、文字が多く見るのが大変💦

- 名古屋市の区ごとの災害リスクを知りたい

- 避難場所の確認と運営訓練がされているか知りたい

- 南海トラフ地震後の名古屋市のイメージを知りたい

以上のような一目で自分の住んでいる名古屋市の被害を知りたいし、どこに避難したらいいかも把握したいという方々のお悩みを解決するために東日本大震災を経験した防災士が解説していきます!

第1章:全体被害概況 〜名古屋市に迫る“現実”〜

名古屋市の全体的な被害状況について解説していきます!

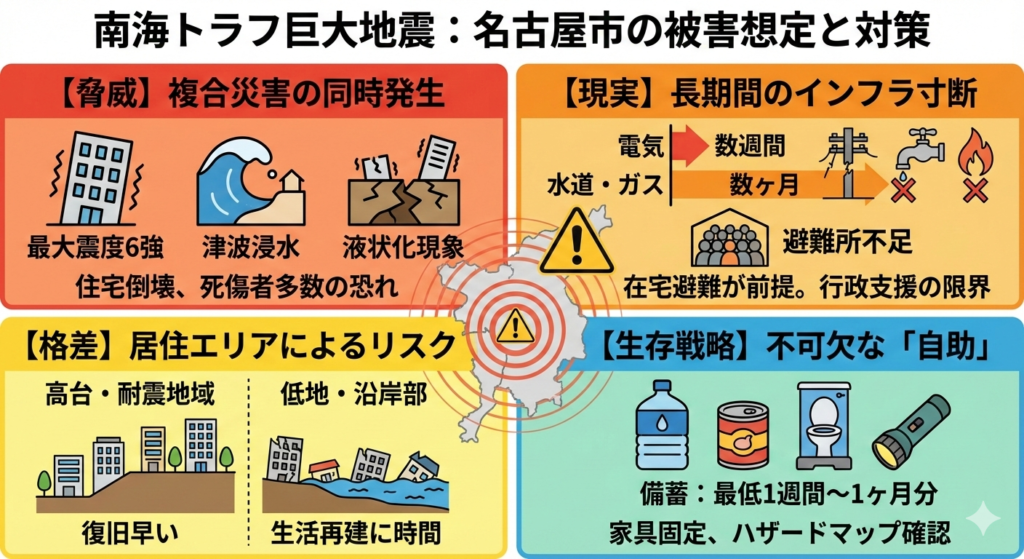

南海トラフ地震が発生した場合、名古屋市では最大震度6強の揺れや津波による被害、液状化現象や火災の延焼など、あらゆる複合災害が同時多発的に起こると想定されています。

| 被災要素 | 想定規模(市域規模) | 備考 |

|---|---|---|

| 住宅被害(全壊) | 約25万棟(揺れ・津波・火災) | 特に液状化リスクの高い地域 |

| 死者数 | 数千~数万人規模 | 早期避難行動で大幅軽減可能 |

| 避難者数 | 数十万~100万人超 | 避難所・物資が圧迫される |

| 火災被害 | 焼失約14万棟/死者約2,000人 | 栄など市街地の延焼リスク大 |

かなりの規模で被害が予想されています。

その中でも避難者数に注目して欲しいです。避難所や物資が圧迫されることが予想されます。

避難場所で備蓄されている物資などがもしかしたら自分に行き届かない可能性があります。

だからこそ自助の備えを大事にして欲しいです。

また、ライフラインにも深刻な影響が予測されております。

| 項目 | 被害発生直後の想定 | 復旧までの期間(目安) |

|---|---|---|

| 電力供給 | 約58万世帯が停電 | 約1週間〜1ヶ月 |

| 上水道 | 約52万世帯が断水 | 約2週間〜1ヶ月半 |

| ガス供給 | 約42万世帯が停止 | 最大2ヶ月程度 |

| 携帯・通信 | 通信混雑・基地局損壊あり | 数日〜数週間で暫定復旧 |

2025年7月時点の名古屋市の世帯数は約119万世帯、人口は約233万6千人となっております。

3~4割ほどの世帯がライフライン復旧までに時間がかかります。

そのように疑問を持つ人がいると思います。復旧が早い理由は以下のように言われています。

1. インフラ被害の地域差

- 地盤が強固な地域(例:千種区の丘陵部など)では、地下の送電・給水設備へのダメージが小さく、設備が継続して稼働できる可能性があります。

- 津波や液状化の影響を受けやすい沿岸部・低地に比べ、内陸部や標高の高い地域では設備の損壊リスクが低いため、供給が継続されると予想されます。

2. 地震動による被害の差

- 名古屋市内でも震度分布には差があります。

一部の地域では震度6弱〜6強にとどまり、設備損傷に至らない場合もあるため、ライフラインが維持される可能性があります。

3. 分散型・多重化されたインフラ

- 電気・上下水道は完全な一元管理ではなく、複数の供給ルートがあり、いずれかが残れば供給可能なケースもあります。

- 特に新興住宅地などでは、最新の耐震設計が施されたインフラ設備が多く、損傷しにくい点も影響しています。

4. 津波・液状化の影響が限定的

- 停電や断水リスクが高いのは、港区・南区・熱田区などの埋立地や沿岸部です。

- 一方、昭和区・瑞穂区・千種区・名東区の高台エリアは津波・液状化の影響が少なく、インフラ被害が抑えられると考えられます。

5. 優先復旧区域の可能性

- 病院・避難所・行政機関が多い地域は、優先的に復旧対象となることが多く、仮に一部損傷しても速やかに復旧する計画になっている可能性もあります。

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 地理的要因 | 高台・地盤良好エリアでは損傷が少ない |

| 津波・液状化回避 | 沿岸部以外は影響が限定的 |

| インフラ設計 | 耐震・多重化設計で一部供給維持可能 |

| 優先復旧区域 | 医療・行政拠点の近くは早期復旧 |

以上のように名古屋市は都市部ということもあり、大地震が起きた時に様々な被害が発生することが理解できたと思います。

その中でも「自分の町はどうなのか?」ということを自分の目でしっかりと把握して欲しいです。

そこで皆さんにはハザードマップを見ることをオススメします!

第2章:名古屋市16区のリスク可視化一覧

以下は、各区の「地震による建物倒壊・火災・津波・液状化・避難者数」のリスクを一覧化した表です。

それぞれのリスク評価が高い区とリスク内容の理由をまとめています。

是非参考にして下さい!

| 区名 | 倒壊危険度 | 津波浸水 | 液状化 | 火災リスク | 避難者数予想 |

|---|---|---|---|---|---|

| 中区 | 中 | 低 | 低 | 高 | 約5万人 |

| 中村区 | 中 | 低 | 低 | 高 | 約6万人 |

| 東区 | 低 | なし | 低 | 中 | 約3万人 |

| 西区 | 中 | 低 | 中 | 中 | 約4万人 |

| 北区 | 中 | なし | 中 | 中 | 約4万人 |

| 千種区 | 低 | なし | 低 | 低 | 約3万人 |

| 昭和区 | 低 | なし | 低 | 中 | 約2万人 |

| 瑞穂区 | 中 | 一部 | 中 | 中 | 約3万人 |

| 熱田区 | 高 | 一部 | 高 | 高 | 約4万人 |

| 港区 | 非常に高 | 広範囲 | 非常に高 | 高 | 約8万人 |

| 南区 | 高 | 広範囲 | 高 | 高 | 約6万人 |

| 緑区 | 中 | なし | 高 | 中 | 約4万人 |

| 天白区 | 低 | なし | 中 | 低 | 約2万人 |

| 名東区 | 低 | なし | 低 | 低 | 約2万人 |

| 守山区 | 中 | なし | 中 | 中 | 約3万人 |

| 中川区 | 高 | 一部 | 高 | 高 | 約6万人 |

🔍区ごとにリスクの種類が異なるため、自宅や職場、通学路のある地域のリスクを必ず把握しておきましょう!

◆ 中区(火災リスク:高)

中区は、名古屋の中心部に位置する繁華街・業務地帯で、古い木造住宅や狭小な路地が残る地域も存在します。特に大須・栄・金山といったエリアでは、建物が密集している一方で耐震化が進んでいない中小ビルも散見され、火災が発生した場合、強風や余震の影響で延焼が広がる危険があります。また、交通インフラや商業施設が集中しており、地震直後は人の移動や避難が混乱しやすいため、初期消火や消防活動が遅れる懸念も高いです。このため中区は、倒壊や津波の危険は比較的少ないものの、「都市型火災」のリスクが非常に高いエリアとされています。

◆ 中村区(火災リスク:高)

中村区は、名古屋駅を中心とした再開発が進んでいる一方、駅西側や黄金・中村本町などのエリアでは、昔ながらの木造住宅が密集する地域も残っています。これらの地域では、道路が狭く消火活動が困難になりやすい上、老朽化した住宅が多く火災の発生・延焼リスクが高くなっています。また、駅利用者やオフィスワーカー、観光客の滞在も多く、災害発生時に人が密集することで避難の遅れ・混乱が懸念されます。これにより中村区も、倒壊や津波の被害よりも火災による被害が甚大となる恐れがある「火災リスクが高い」区に位置付けられています。

◆ 熱田区(倒壊危険度:高|液状化:高|火災リスク:高)

熱田区は名古屋港に近く、地盤が比較的低いエリアが多いことから液状化のリスクが高く、また古い住宅街が残る地域では建物倒壊の危険性も高まっています。さらに、木造住宅の密集地や狭い道路があるため、地震による火災が広がりやすい環境がそろっており、総合的なリスクが非常に高い区の一つです。津波の浸水も一部で想定されており、避難計画の立案が不可欠です。

◆ 港区(倒壊危険度:非常に高|津波浸水:広範囲|液状化:非常に高|火災リスク:高)

名古屋市の中で最も危険度が高い区とされる港区は、名古屋港を有する臨海地域であるため、南海トラフ地震による大規模な津波の浸水エリアに含まれています。さらに、埋立地が多く、地盤が軟弱なことから液状化の危険性が非常に高いことも大きな特徴です。古い工場や木造住宅も混在しているため、火災のリスクも高く、避難者数も市内最大規模の約8万人にのぼると想定されています。

◆ 南区(倒壊危険度:高|津波浸水:広範囲|液状化:高|火災リスク:高)

南区は港区に隣接し、同様に低地かつ埋立地が多い地域です。そのため、津波の浸水リスクが広範囲に及び、加えて液状化や火災の危険も高いとされています。住宅地と工場地帯が混在しており、火災の拡大や逃げ遅れが起きやすいエリアでもあります。避難対象人口も多く、約6万人が想定されているため、ハザードマップと避難経路の確認が特に重要です。

◆ 緑区(液状化:高)

緑区は、市内で最も人口が多く、新興住宅地や農地、商業エリアが混在しています。南部を中心に、扇川・天白川・大高川など複数の河川が流れており、これらの河川沿いや埋立地では地盤が軟弱な場所が多く、液状化のリスクが非常に高くなっています。特に、名鉄常滑線・東海道本線沿いの低地部では、過去の震災時にも液状化が発生した記録があり、南海トラフ地震でも再発する可能性が高いとされています。津波の直接的な浸水リスクは一部に限られますが、地盤沈下による内水氾濫の懸念もあり、住宅基礎やライフラインへの影響が大きくなる恐れがあります。

◆ 中川区(倒壊危険度:高|液状化:高|火災リスク:高)

中川区は、庄内川や新川といった河川が流れる低地に位置しており、地盤の軟弱さによる液状化や建物倒壊のリスクが高いとされています。加えて、堤防決壊による津波的な内水氾濫の懸念もあります。市街地には密集した住宅街もあるため、火災が起これば延焼被害も想定されます。多様なリスクが重なり合うエリアであり、避難行動の初動が命を守るカギとなる区です。

第3章:行政の備え ~区ごとの防災施策を解説~

南海トラフ地震に備えて、名古屋市は区ごとにリスク特性を踏まえた防災施策を展開しています。ここでは、特に注目すべき区の取り組みを紹介しつつ、全体像を俯瞰します。

◆港区

リスク特性:津波・液状化・浸水

- 津波避難ビルの整備を重点的に実施(30棟以上が指定)

- 港湾施設と連携した緊急物資の集積・配送拠点の構築

- 地元自治会と連携した「自力避難困難者支援訓練」を毎年実施

- 水門操作の自動化・遠隔化による浸水防止対策も進行中

◆中村区

リスク特性:火災・帰宅困難者・地下街

- 名駅周辺における帰宅困難者対策として、周辺企業や地下街事業者との協定締結

- 広域避難計画の策定と、名古屋駅構内・地下街での避難誘導訓練を年2回実施

- 災害時の情報伝達拠点として、駅西銀座通などに防災スピーカー設置

- 古い木造密集地域での延焼対策として、延焼遮断帯の整備・老朽空き家解体助成

◆南区

リスク特性:津波・火災・工業密集地

- 工場地帯における「危険物火災」に備えた連携防災協定を産業団体と締結

- 津波避難ビルだけでなく、避難タワーの新設も進行中(笠寺エリアなど)

- 危険物施設の集中する南部地域では、合同防災訓練を年1回以上実施

- 自主防災会を核とした地域避難訓練も活発に展開

◆緑区

リスク特性:液状化・河川氾濫・新興住宅地の密集

- 有松・徳重・鳴海地域における液状化の危険エリアマップを公開

- 地盤改良が難しい地域では、耐震性を高める住宅改修助成制度を案内

- 大高緑地や天白川流域の避難所収容力拡充(福祉避難所を含む)

- 地域の新旧住民の交流促進も兼ねた防災フェスタを定期開催

◆中区

リスク特性:火災・高層ビル・観光地・帰宅困難者

- 栄地区の高層ビルの防災訓練(テナント企業との合同避難訓練)を実施

- 錦・大須エリアの密集市街地における火災延焼対策(無電柱化、放水装置)を推進

- 鶴舞公園や名城大学周辺では、学生・若者向け防災ワークショップも開催

- 観光地や商業施設への外国人向け避難案内標識の整備

その他の区の施策について

名古屋市は各区に「地域防災計画」や「地域危険度マップ」を配布・公開し、それぞれの地域に応じた備えを進めています。以下に公式資料・リンクを掲載しますので、ご自身の住む地域の対策をぜひ確認してください。

それぞれの区ごとにリスクに沿った防災施策を行っております。ただ、皆さんには勘違いして欲しくないことがあります。

私が住んでいた岩手県釜石の鵜住居町も東日本大震災が起きる前に予想されたハザードマップよりも遥かに広い範囲で津波が到達しました。

実際、私もハザードマップで予想された浸水範囲外の避難場所に避難しましたが、近くで土砂崩れがあったり、中学生自身が「先生!ここは危ない気がします!もっと高い場所に避難したいです!」と訴えて、さらに高い場所に避難をしました。

結果的には訴えた後に逃げた避難場所のすぐ目の前まで津波が来ました。

私達はあの時に「ハザードマップでは来ないと言われているから大丈夫」と安心して避難を辞めていたら約600人が津波に飲み込まれていました。

だからこそ皆さんには「時間が許す限り、安全な場所に向かって避難をして欲しい」と心から願っています。

👉「緊急指定避難場所」と「指定避難所」をよく聞くけど違いが分からないという人はこちらの記事を参考にして下さい!

第4章:支援物資配送ルート&情報収集について

災害発生から72時間は“人命救助のゴールデンタイム”。

しかし、広域に被害が及ぶ南海トラフ地震では、物流ルートの確保が極めて困難になります。

そこで、名古屋市では支援物資の配送ルートを以下のように想定しています。

支援ルート例

- 【東名高速】→【名古屋IC】→【千種・中・昭和区などへ】

- 【伊勢湾岸道】→【名港中央IC】→【港区・南区・中川区へ】

- 【名古屋第二環状線(名二環)】→各区分散配送

また、通信インフラ面では「衛星通信車両の展開」「中継基地局の臨時設置」など、地上回線に依存しない連絡網が整備されつつあります。

「受援計画」の整備強化

名古屋市は、南海トラフ地震の発災直後、全国からの支援を受け入れるための「受援体制」に関する整備を進めています。

- 主要支援ルートの設定(名二環・名古屋高速・東名・新東名・名鉄・JR等を活用)

- 物資搬送拠点の再編成(港区・守山区・中川区などに集積拠点を設置)

- 支援物資のトリアージ計画の導入(優先順位づけ・供給エリアの明確化)

これにより、地震発生後72時間以内の「命を守るフェーズ」において、支援物資が届かない、支援人員が来られないといった“孤立リスク”を最小化する狙いがあります。

通信インフラの多重化・レジリエンス強化

災害時には携帯電話やインターネットが使用不能となることが予想されるため、名古屋市は以下のような通信手段の確保を打ち出しています。

- 防災行政無線(防災スピーカー)の更新

- 区役所・小中学校等への衛星電話の導入拡大

- FMラジオ放送と連携した地域情報伝達の強化

- 災害用Wi-Fi(00000JAPAN)整備対象施設の拡充

「通信が切れない」ということは、「情報が切れない」ことと同義。名古屋市はこの点に力を入れています。

👉また、情報収集の方法としてはラジオをオススメしています。

オススメのラジオと「なぜラジオを推しているのか?」についてはこちらの記事を是非読んでください!

重点支援エリアの指定・地域間ネットワーク強化

最新の計画では、「液状化リスク」「津波浸水想定」「建物倒壊リスク」などの複合的リスクが高いエリアにおいて、行政が集中的に支援体制を構築する『重点支援区域』を新たに設定しようとしています。

具体的には、

- 港区・南区・熱田区:津波対策強化

- 中村区・中川区:木造住宅密集地対策

- 守山区・緑区:地すべり・山間地域孤立リスク対策

といった区別対応が構想されています。

第5章:津波避難場所リスト(区別数&避難ビル)

| 区名 | 津波避難ビル数 | 主な対象エリア |

|---|---|---|

| 港区 | 32棟 | 港湾沿岸・稲永・築地 |

| 南区 | 17棟 | 要町・柴田・道徳周辺 |

| 中川区 | 15棟 | 昭和橋・荒子方面 |

| 熱田区 | 12棟 | 白鳥・六番町 |

| 瑞穂区 | 8棟 | 新開町・下坂町周辺 |

この表から読み取れる最大のポイントは、港区の津波避難ビルが突出して多いという事実です。市内全体の約4割近くが港区に集中しているのです。なぜ、ここまで港区に偏りがあるのでしょうか?

港区に津波避難ビルが最も多い理由

港区は、その名の通り名古屋港を抱える市内随一の港湾地域です。臨海工業地帯として発展してきた背景があり、堤防の外側やゼロメートル地帯が多く、海抜もきわめて低いエリアが広がっています。

南海トラフ地震による津波シミュレーションでは、港区沿岸部は最速20分以内に津波が到達するとされており、避難に要する時間的猶予が非常に少ないのが実情です。

高台が少ない港区において、住民や工場従業員が迅速に命を守るためには「その場で上に逃げる」垂直避難の環境整備が必要不可欠です。そのため、市は特に港区を重点地域として、行政施設・民間企業・マンションなどの協力を得ながら避難ビルの指定を進めてきました。

津波避難ビルに指定される建物の条件と理由

では、津波避難ビルに指定されている建物にはどのような共通点があるのでしょうか?

主な選定基準は以下の通りです。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)など耐震性が高いこと |

| 階数 | 3階建て以上(浸水想定区域の上層階に逃げられること) |

| 立地 | 津波浸水想定区域内で、住民が徒歩圏で到達できる位置にあること |

| 公開性 | 震災時に地域住民の避難受け入れが可能であること(所有者と協定を締結) |

これらの条件を満たす施設として、学校、地域の会館、企業ビル、マンション、工場施設などが津波避難ビルに選ばれています。

特に港区では、トラックターミナルや倉庫会社などの企業が防災協力に積極的で、地域と連携した協定を多く締結している点も特徴です。

一番高い津波避難ビルはどこにある?

名古屋市の津波避難ビルのなかで最も高い建物は、港区金城ふ頭にあるリニア・鉄道館(JR東海)や、中部電力 MIRAI TOWER(旧・名古屋テレビ塔)などが該当します。鉄道館は鉄筋構造で津波の到達予想高さより遥かに高く、構造的にも安全性が確認されています。

ただし、これらの施設は観光地や業務施設として利用されるため、普段から近隣住民が常にアクセスできるものではありません。そのため、地域住民用として徒歩数分で到達できる公共施設やマンションを避難ビルに指定することの方が、防災上はより実用的です。

津波避難ビルの課題と今後

避難ビルは“最終手段”とも言える命を守る砦ですが、まだ課題もあります。

- 避難ビルの数が十分とは言えないエリアがある

→熱田区や瑞穂区は港区と比べると棟数が少なく、追加整備が必要です。 - 建物の「いつ・誰が開けるのか」が不明な場合がある

→避難ビルはあくまで民間の協力で成り立っています。震災時に本当に鍵が開いているか、誰が誘導するのかという実務上の不安も指摘されています。 - 避難ルートの認知が不十分

→「どこが避難ビルか知らない」「マンション前にあったけど意味がわからなかった」といった声もあり、地域での周知活動が重要です。

高台のない名古屋だからこそ、“上へ逃げる”準備を

名古屋市は地形的に高台が少ない都市です。だからこそ、垂直避難ができる津波避難ビルの整備が命を守る鍵となります。特に港区・南区・中川区のような沿岸部・低地の方々は、最寄りの避難ビルの位置を確認し、実際に歩いて所要時間を測っておくことが大切です。

災害はいつ起きるか分かりません。ですが、「今できる備え」は必ずあります。津波避難ビルの存在を知り、行動に移すことが、あなたや家族の命を守る第一歩になるのです。

第6章:主避難所一覧と設備&運営訓練実績について(抜粋)

次に各区の主な避難所と設備、訓練実施内容などについて説明いたします。

| 区名 | 避難所名 | 住所 | 主な設備 | 訓練実績・備考 |

|---|---|---|---|---|

| 港区 | 港陽小学校 | 港区港陽 | トイレ(洋式便座+簡易パック式)、非常電源、井戸、地下式給水栓 | 年2回 地区訓練(給水訓練・初期消火含む) |

| 中川区 | 昭和橋中学校 | 中川区小本 | 太陽光発電、炊き出しセット、地下式給水栓 | 年1回 運営訓練・炊き出し訓練あり |

| 昭和区 | 名古屋工業高校 | 昭和区御器所 | 発電機(900VA)、受水槽、地下式給水栓 | 年1回予定 出電チェックと運営体験訓練 |

| 中区 | 栄中学校 | 中区栄 | 地下式給水栓、携帯トイレ、通信装置(無線機備蓄) | 年1回 避難所開設・通信訓練 |

| 中村区 | 東海中学校 | 中村区名駅 | 電源(発電機)、簡易トイレセット、給水栓 | 年2回 地下街訓練と避難誘導訓練連動 |

| 天白区 | 天白小学校 | 天白区天白 | 地下式給水栓、仮設洋式トイレ、蓄電池ライト | 半年に1回 訓練と備蓄チェック |

| 緑区 | 鳴海中学校 | 緑区鳴海 | 地下式給水栓、井戸、簡易トイレ、投光器 | 年1回 地域訓練と炊き出し訓練 |

| 熱田区 | 白鳥小学校 | 熱田区白鳥 | 地下式給水栓、非常電源(カセット式)、簡易トイレ | 年1回 運営訓練・給水体験含む |

| 瑞穂区 | 瑞穂小学校 | 瑞穂区瑞穂 | 地下式給水栓、簡易洋式便座、通信無線機 | 年1回 開設訓練と備蓄資材点検 |

| 守山区 | 守山中学校 | 守山区八剱 | 非常電源、井戸、簡易トイレ、地下給水栓 | 年1回予定 地区防災会主催避難所訓練 |

主な設備と運営体制のポイント

- 地下式給水栓:市立小中学校には、断水時に地域住民も操作可能な地下式給水栓が設置されており、災害時の応急給水拠点として機能します。備蓄器具や簡易水質検査器具をセットで保管し、訓練で操作できるよう訓練が行われています。

- 非常用電源(発電機・蓄電池):避難所運営・通信手段の確保、携帯電話充電、夜間照明用としてカセットボンベ式発電機や蓄電池が配備されています。各校に1基ずつ設置されています。

- 簡易トイレ・洋式便座:和式トイレを洋式便座に一時変換できる補助便座や簡易パック式トイレが備わっており、高齢者や子どもが使いやすい環境です。

- 訓練実績:多くの避難所で年1〜2回の避難所開設訓練、給水訓練、炊き出し訓練、通信や運営訓練が実施されています。学校を拠点とした訓練は、地域住民や自主防災組織と連携して実施されることが多いです。

区ごとの選定理由と統一仕様

これらの避難所は、区ごとのリスク特性と避難属性を反映し、以下のような選定理由・方向性で指定されています。

- 港区・中川区・南区:津波浸水や液状化リスクが高いため、多くの学校が避難所兼応急給水拠点として指定されています。

- 中区・中村区:帰宅困難者の滞留・火災リスクへの対応として、高層ビル近隣や交通結節点にある学校が訓練拠点に。

- 緑区・天白区・守山区:河川氾濫や地盤沈下のリスクを踏まえ、新旧住宅地混在エリアの学校を中心に備蓄・訓練を重点化。

- 瑞穂区・熱田区:市街地の密集度や浸水想定区域に応じて、小規模区でも避難所の拡充と備蓄強化に取り組んでいます。

以上が各区ごとの避難所と設備、設定理由などになります。

特に防災初心者の方に誤解して欲しくないことをお話しします!

避難場所・・・災害時に被害が落ち着くまでの間に避難する場所(一時避難場所などとも呼ばれる)

避難所・・・被害が落ち着いたあとに支援物資が来るまでの間の中長期的に生活する拠点

簡単ではありますが以上のようなイメージで捉えて欲しいです。

間違えて避難所の方に避難したけど津波に飲み込まれてしまったというケースは実際に存在します。

私がいた岩手県釜石市鵜住居町でその事例がありました。

地域の避難訓練用の避難場所として使用して「防災センター」という施設がありました。避難訓練後は「本来はもっと高台の寺や神社に避難をして下さい」と連絡はしていましたが、パニックだったため、勘違いをした地域住民が防災センターに避難をして200名弱が亡くなりました。

だからこそ皆さんにはハザードマップを見て、避難する場所と避難生活をする場所の区別をつけて欲しいです。

小さなアクションですがかなり大事なことですので是非実践してみてください!

第7章:過去の地震と東日本大震災の教訓

名古屋市を含む東海地方では、過去にも大きな被害をもたらした地震が発生しています。

| 地震名 | 発生年月日 | 愛知県・周辺 死者数(負傷含む) | 名古屋市 死者数/負傷者数 | 愛知県 全壊/半壊(推定含む) | 名古屋市 全壊/半壊(記録あり) | 津波被害(名古屋市域) | 液状化・地盤変位(名古屋市) | 火災被害(名古屋市) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 宝永地震 | 1707年10月28日 | 死者5,000〜20,000人、全壊5万棟流失2万棟 | 不明/不明 | 広範囲倒壊記録(尾張・三河沿岸含む) | 不明 | 熱田や尾張沿岸に津波襲来記録あり | 熱田区などで地割れ・噴砂記録あり | 石塀・櫓の破損多数(名古屋城周辺) |

| 安政東海地震 | 1854年12月23日 | 死者約600人、倒壊流失約8,300棟、焼失約600棟 | 不明/不明 | 東三河・知多沿岸に被害集中 | 不明 | 熱田区堀川遡上、水位上昇で尾頭橋以西に浸水(記録) | 石垣・堤防破損多数、地割れや構造物被害も記録 | 武家屋敷多数に破損あり |

| 安政南海地震 | 1854年12月24日 | 死者約3,000人、全壊約20,000棟、半壊約40,000棟 | 不明/不明 | 広範囲に津波と地震被害 | 不明 | 名古屋市域の津波記録は乏しい | 明確な液状化記録なし | 焼失約6,000棟(県全域推定) |

| 濃尾地震 | 1891年10月28日 | 死者2,331人(尾張)、全壊67,771棟、半壊43,570棟 | 不明/不明 | 尾張・三河を中心に甚大被害 | 不明 | 津波被害はなし | 地割れ・崖崩、地盤沈下の記録あり(尾張一部に発生) | 火災延焼記録あり |

| 昭和東南海地震 | 1944年12月7日 | 愛知県:死者約438人、全壊1,148棟/半壊6,411棟 | 約190人/数百人負傷 | 上記 | 全壊1,261棟/半壊1,603棟 | 津波高0.5 m程度、堀川遡上による浸水記録あり | 南部臨海部で噴砂・地割れ・地盤沈下・噴水発生 | 工場区域などで延焼発生(詳細件数不明) |

| 三河地震 | 1945年1月13日 | 死者約1,961人、負傷者約896人 | 約59人/負傷499人 | 全壊6,448棟/半壊4,613棟、流失294棟 | 全壊1,197棟/半壊6,293棟 | 津波被害なし(主に内陸型) | 港区稲永で噴砂・噴水記録あり | 工場周辺で建物流失など報告あり |

| 昭和南海地震 | 1946年12月21日 | 死者約1,443人不明、負傷多数 | 記録なし | 全・半壊合計約30,000棟(県推定) | 記録なし | 名古屋市域の津波記録は乏しい | 液状化記録なし | 愛知県全体で焼失約2,598棟 |

- 宝永地震(1707年)では、熱田周辺など名古屋市区域でも津波襲来や地割れ・噴砂などが記録されています。石塀や櫓の損傷といった文化財被害も明治期の市史に残されています。

- 安政東海・南海地震(1854年)では、堀川を津波が遡上して尾頭橋以西一帯が浸水する記録があり、堤防の破損・倒壊や石垣破損も確認されています。

- 濃尾地震(1891年)は尾張・三河を中心に甚大な被害を引き起こし、名古屋市域でも地割れ・地盤沈下・火災の記録が見られるとして重要な事例です。

- 以降の地震(昭和東南海、三河)は詳細数値があり、名古屋市でも住宅被害や人命被害、液状化・津波・火災の記録が比較的精緻に残っています。

過去の災害から学ぶことは凄く大事です。なぜなら「だいたい同じ場所で同じような被害が起きる」からです。

液状化のリスクがある場所はもともとの地盤が脆弱なので何年経ってもそのリスクは残ります。津波だって防波堤などのハード対策が進んでいなければ昔と同じようは被害が来ることは分かり切っているはずです。

ただ、東海圏内の地震だけ学べばいいという訳ではありません。

例えば東北の東日本大震災ですが、私の住んでいた鵜住居町は過去に起きた三陸地震津波やチリ地震津波でも津波は来ても東日本大震災レベルではありませんでした。

そして昔の津波の被害を想定した防波堤などのハード対策を進めてきたからこそ私の祖父母の代からは「大きな地震が来ても津波が町を飲み込むことは無い」と教わってきました。

この教えに疑問を持って防災活動をしてきたのが私達、釜石東中学校でした。

過去の災害は一つの基準であって、それと同じとは限らない。それ以上かもしれない。

第8章:液状化・埋立地リスク表

| 区名 | 埋立地・沖積地の割合 見通し | 液状化リスク評価 |

|---|---|---|

| 港区 | 約60% 埋立地ほぼ全面 | 非常に高い |

| 南区 | 約35% | 高い |

| 中川区 | 約30% | 高い |

| 熱田区 | 約20% | 中 |

| 中村区 | 約25–30% | 高い(全域含む) |

| 西区 | 約25% | 高い |

| 緑区 | 20–30%(河川沿い低地含む) | 高い |

| 東区 | 10–20%(主要部分は台地) | 中〜低 |

| 北区 | 15–25% 地形に広域傾斜あり | 中〜高 |

| 千種区 | 約10%(丘陵地中心) | 低 |

| 昭和区 | 約15% | 中 |

| 瑞穂区 | 約15%(低地・川沿い含む) | 中〜高 |

| 天白区 | 約10%(ほとんど丘陵地) | 低〜中 |

| 名東区 | 5–10%(盛土地多めだが丘陵地主体) | 低 |

| 守山区 | 約15%(丘陵部混在) | 中 |

| 中区 | 約20–30%(旧河道沿い平野) | 中〜高 |

埋立地が多い区ほど液状化リスクが高い理由

名古屋市では、昭和以降に進んだ港湾整備や埋立・干拓開発により、港区や南区、中川区、西区、中村区などが広範囲の埋立地・沖積地となっています。これらの地域は地盤が軟弱で、地下水位が高い傾向にあり、地震時には液状化現象が起きやすい地帯とされています。

個別区の特徴と液状化リスク

- 港区:名古屋港整備により大部分が埋立地。液状化可能性が非常に高い。

- 南区・中川区・中村区・西区:河川沿いや低地含む平坦な沖積平野。埋立区も多く、高リスクと判定されている区が多いです。

- 熱田区・瑞穂区・昭和区・緑区・中区:混在エリアで液状化リスクは中〜高。多くが旧河道や造成地にまたがっています。

- 千種区・名東区・天白区・守山区:丘陵地や台地部分が多く、液状化のリスクは低〜中とされています。ただ、天白川付近は注意が必要です。

海が近いだけではなく、川や池が近い地域は液状化のリスクが高い地帯となっています。

我が家は海から離れているから大丈夫とは思わないでください。また、津波が川を逆流して、川沿いに津波が浸水してくるケースは東日本大震災で多く見られました。

液状化は能登半島地震でも驚異的な被害を残しました。避難の妨げにもなる可能性があります。

「避難路の地面が隆起して通れなかったら?」

「避難路に建っている古そうな家が崩壊して避難路を通ることが出来なかったら?」

「もしかしたら…」を考えて、ハザードマップを見て、実際に避難路を歩いてみるなどの訓練を行ってください。

第9章:まとめ

愛知県名古屋市は日本の真ん中の都市部でありながら、南海トラフ地震の影響を大きく受ける地域です。

名古屋市には津波が到達して、火災も起きる。インフラも停止して帰宅難民が多いです。

また避難場所の収容人数などは愛知県民の人口よりも少ないです。

名古屋市は東海道新幹線が通っている為、出張などで滞在する県外の方は多いはず。さらに、観光に来られる方は日本人だけじゃなくて外国の方も多く来られます。

そんな中で南海トラフ地震が来たらかなりのパニックで、県の想定通りとはいかないと思います。

だからこそまずは「行政に頼らず、自分の命は自分で守る」という意識を持って頂きたいです。

そういった意識を持ちたいけど、何からしたらいいか分からない方は…

- 東日本大震災語り部防災士のブログを読む!

- ブログ内のお問い合わせから気軽に質問する!

- 東日本大震災の語り部を聞いてみたい!

というアクションをオススメします!

語り部を聞いてみたいという方は是非お問い合わせまで宜しくお願いします!