第1章:「いつか来る」を「備える」に変えよう〜

こんにちは。

みなさんは「南海トラフ地震」って聞いたことありますか? 最近ニュースやテレビで耳にする機会が増えてきたと思います。でも、「なんか怖そう」「でも自分の住んでるところは大丈夫かも…」なんて思ってしまうこと、ありませんか?

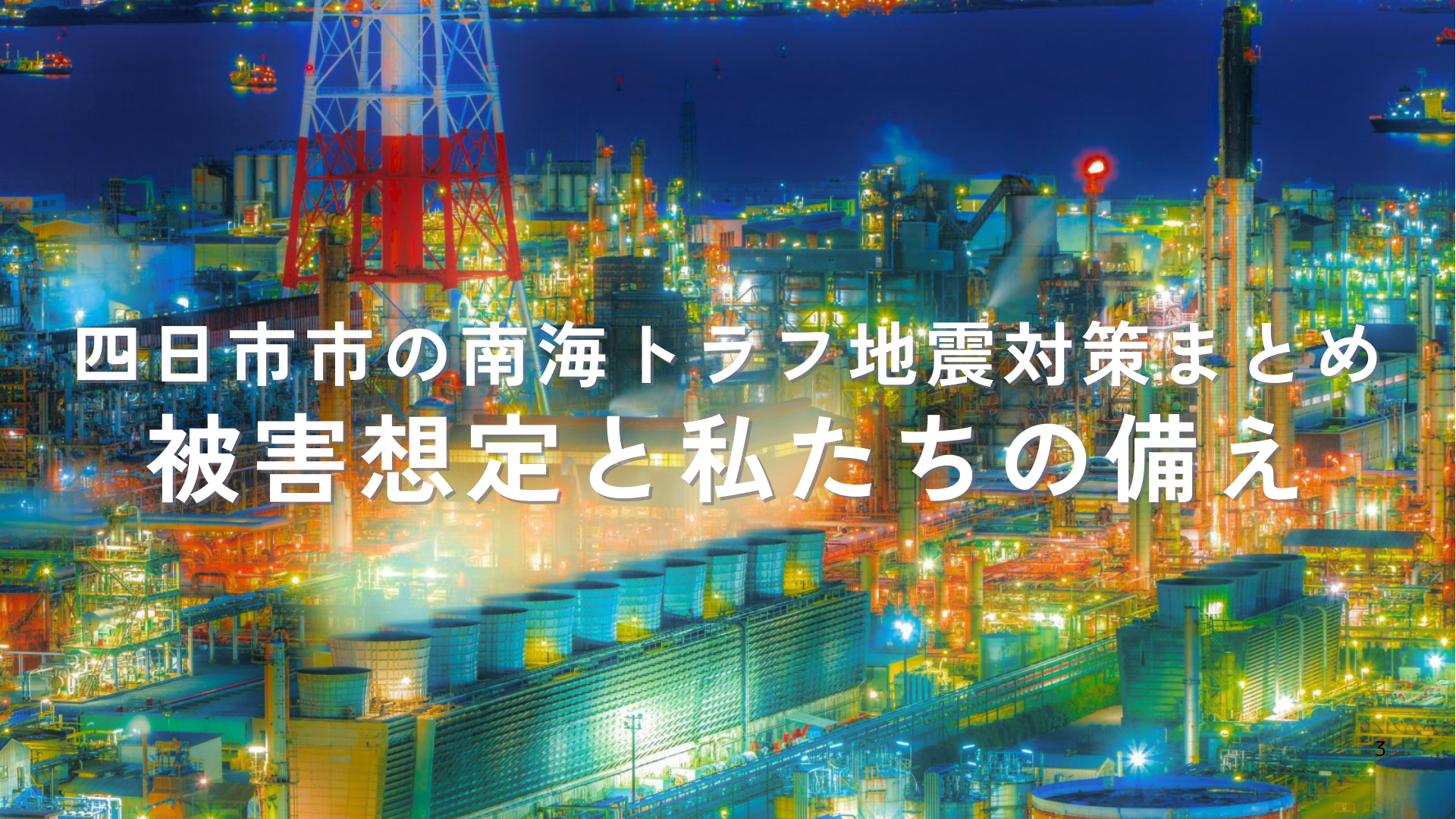

実は三重県四日市市も南海トラフ地震によって大きな被害を受けると想定されている地域のひとつなんです。四日市は海にも近くて、工業地帯もあって、住宅地もたくさん。だからこそ、いざという時の備えがとっても大切。

「地震なんていつ来るか分からないし…」と思っている方もいるかもしれません。でも、もし今起きたら、自分や家族、大切な人を守る準備ってできていますか?

このブログでは、四日市市に住む私たちが知っておきたい南海トラフ地震のこと、そして「今できること」を、できるだけわかりやすくお話ししていきます。

難しい言葉はできるだけ使わず、「あ、これなら私にもできそう!」って思ってもらえるような内容にしていくので、ぜひ気軽に読み進めてみてくださいね。

第2章:南海トラフ地震ってどんな地震?

「南海トラフ地震」って、よく聞くけど実際どんな地震なの?という方も多いと思います。まずは、その正体をやさしく解説していきます!

南海トラフってどこにあるの?

「トラフ」というのは、海底にある大きな溝(みぞ)のこと。南海トラフは、静岡県沖から四国・九州の南の海にかけて伸びている、日本のプレート(地面をつくる岩盤)の境目なんです。

この南海トラフでは、陸のプレート(ユーラシアプレート)と、海のプレート(フィリピン海プレート)が、少しずつ押し合っている状態がずーっと続いています。その力が限界に達したとき、「ドン!」と一気にずれ動いて、大きな地震が発生します。これが「南海トラフ地震」と呼ばれるものなんです。

どれくらいの規模なの?

南海トラフ地震は、マグニチュード8〜9クラスになると想定されています。これは日本で起こる中でも最大級レベル。私が実際に経験した2011年3月11日発生の「東日本大震災」と同じレベルの大きさになります!さらに怖いのは、これが広い範囲で同時に起きること。過去には、東海・東南海・南海という3つのエリアでほぼ連続して地震が発生しています。

もし同じような地震が今起こったら、太平洋沿岸の多くの地域で強い揺れや津波が発生するんです。

いつ起きるの?

国の地震調査研究推進本部によると、南海トラフ地震は今後30年以内に70〜80%の確率で発生すると予測されています。私が小学生の時にも「30年以内に東北で大きな地震が来る」と言われていました。そして発生したのが中学1年生のとき。つまりいつ来てもおかしくないというのが、正直なところなんです。

実は、過去にも起きている

歴史をさかのぼると、南海トラフ地震は約100〜150年おきに繰り返し起きています。たとえば…

- 1944年 昭和東南海地震(M7.9)

- 1946年 昭和南海地震(M8.0)

このときも、津波や家屋の倒壊、火災など大きな被害が出ました。特に四日市市のように沿岸部が広がる地域では、津波への警戒が必要です。

南海トラフ地震は、ただ「大きな地震が来るかも…」というレベルではなく、現実的に備えておくべき危機なんです。

次の章では、そんな大地震が起きたとき、「四日市市にはどんな被害が想定されているのか?」を具体的に見ていきましょう。

第3章:もし南海トラフ地震が起きたら?〜四日市市で想定される被害〜

南海トラフ地震がどんなものか分かってきたところで、次に気になるのが「四日市では何が起きるの?」ということだと思います!

実は四日市市は、揺れの大きさ・津波・液状化・火災など、さまざまな被害が想定されている地域なんです。ちょっと怖い話もあるかもしれませんが、だからこそ「知ること」が大事。安心のための第一歩です!

1. 最大震度は「震度6強」以上の可能性も!

国や三重県の発表によると、南海トラフ地震が発生した場合、四日市市では震度6強〜震度7の揺れが予想されています。

特に、市街地が集中する平野部では、建物の揺れが強くなりやすく、古い家屋が倒壊する危険もあります。鉄筋の建物でも中の家具が飛んだり、落ちたりすることもあるので、室内の備えも必要ですね。

2. 津波による浸水被害

沿岸部に面している四日市市は、津波被害のリスクも高い地域です。

三重県のシミュレーションでは、津波の高さが最大約4〜5メートルになると予想されていて、場所によっては内陸まで浸水する可能性があります。

特に危険とされているのは:

- 四日市港周辺

- 塩浜地区

- 楠地区

これらのエリアでは、津波避難ビルや高台を事前に確認しておくことが大切です。

3. 液状化現象

四日市市は、川が多く、埋め立て地も多いため、液状化が起きやすいとされています。液状化とは、大きな揺れで地面が「ぐにゃぐにゃ」になって建物が傾いたり、道路がひび割れたりする現象。

特に、沿岸部や旧河川跡に建てられた地域では注意が必要です。

液状化の被害が大きいと道路が割れてしまう為、避難がままならない可能性もあります!

4. 石油コンビナートや工業地帯の火災

四日市といえば、コンビナートの街としても知られていますよね。たくさんの工場が立ち並び、日本の産業を支える重要なエリアです。

でもその反面、地震による火災や化学災害のリスクも指摘されています。大きな地震の揺れでタンクが壊れたり、配管からガスや化学物質が漏れたりすれば、大規模な火災につながるおそれがあります。

実際に、2011年の東日本大震災のときには、宮城県の石油施設で津波によってタンクが流され、火災が発生しました。このときは、炎が何日も消えず、黒煙が空高く立ちのぼる様子が全国のニュースで報道されました。あの光景を覚えている方も多いのではないでしょうか。

津波が押し寄せた後に火災が発生する「津波火災」は、消火活動が難しくなるため、被害が大きくなる傾向があります。水があるのに火が消せないという、なんとも皮肉な状況が生まれてしまうんです。

四日市の沿岸部には石油化学工場が集中しており、同じようなことが起きないように、市と企業が連携して緊急時の対応マニュアルや自衛消防体制の強化を進めています。

でも、万が一に備えて、「危険物がある場所には近づかない」「正確な情報を受け取って行動する」といった心構えも、私たち市民にできる大切な対策です。

5. ライフライン・交通インフラへの影響

大規模地震が起きれば、当然ながら電気・ガス・水道、通信手段もストップする可能性があります。

- 停電や断水が数日続く

- 道路の陥没や渋滞で救援が遅れる

- スマホがつながらない・情報が得られない

こうした事態に備えるには、「自分の身はまず自分で守る」という意識がとても大切になります。

6. 三重県の想定する被害数(参考)

三重県が出している最悪ケースの被害想定では:

- 死者数:約1万人以上(県全体)

- 建物全壊数:約30万棟以上

- 津波避難が間に合わなかった場合の犠牲者:数千人規模

もちろん、これは最悪のケース。でも、「備えがあるか・ないか」で被害は大きく変わるんです。

ちょっとだけ未来の話

ここまでで「被害がの大きさ」が理解できたと思います。でも実は、こうした想定があるからこそ、命を守る対策ができるんです。

次の章では、そんな被害を少しでも減らすために、四日市市や三重県がどんな対策を進めているのかを見ていきましょう。

そして行政が行う公助だけではなく、自分達が行う自助と共助も「何を備えたらいいのか?」も理解して頂けると思います!

第4章:四日市市や三重県はどう備えているの?〜地域全体での防災対策〜

四日市市や三重県も、万が一の時に備えて、さまざまな防災対策を進めているんです。

実際に「どんな備えがされているのか?」を、わかりやすくご紹介していきます!

1. 津波避難ビルの整備

津波が来たときに、すぐに高い場所へ逃げられない地域もありますよね。そこで市が力を入れているのが、「津波避難ビル」の指定です。

これは、津波が来ても安全とされる高さの建物を市が指定して、緊急時に誰でも避難できるようにするもの。

四日市市内には現在、学校や病院、商業施設など約80か所以上が津波避難ビルに指定されています。

避難ビルは、場所によっては屋上まで避難できるタイプもあります。自宅や職場、通学路の近くにあるかどうか、ぜひ一度チェックしておきましょう!

「調べなくても近くにあるビルに避難すればいいだろ!?」と思うのは間違いです。ビルの中にはオフィスビルという種類もあります。オフィスビルは基本的には会社の機密事項などを守る必要があるので会社の人間以外の立ち入りは禁止されています。いざ避難するときに避難した場所がオフィスビルだったら?セキュリティの関係で立ち入ることが出来ず避難が遅れる可能性があります!

また、全てのビルが耐震診断などがクリアされているとは限りません!逃げたビルが余震で崩れる可能性だってあります。

だからこそ県や市で決められた津波避難ビルを確認しておく必要があります!

2. ハザードマップの配布と公開

四日市市では、地震・津波のハザードマップを市のホームページや市役所などで配布しています。これを見ると、どの地域がどれくらい揺れるのか、どこまで津波が来る可能性があるのかが一目で分かるようになっています。

また、避難所の位置や避難経路も載っているので、「いざというときどこに行けばいいのか?」を事前に確認できます。

マップはオンラインでも見られるので、スマホで「四日市市 ハザードマップ」と検索してみるのもおすすめですよ。

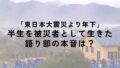

実際に私が3月に四日市市の羽津中学校で語り部をした際のハザードマップをお見せします!

四日市市の羽津中学校付近の津波ハザードマップとなります!

ハザードマップは予測被害範囲と避難場所も把握することができます。ぜひ一度目を通して

自分の家や学校、職場から一番近い避難場所はどこなのか?

自分が普段いる場所は津波で浸水してしまう範囲なのか?

ということを把握して頂きたいです!

そして!三重県のハザードマップで優秀なところは「避難目標ライン」が設定されていることです!

ハザードマップの赤色で引かれている線ですが実は海抜5mのラインを引いた線になります!

こちらは四日市市の最大津波到達点が4~5mと予想されている為、設定されたラインとなります。

ただ皆さんに東日本大震災を経験した私からお伝えしたいことがあります!それは「予想を遥かに超えてくるのが津波だよ」ということです!

実際に私が住んでいた岩手県釜石市鵜住居地区は川に沿って津波が押し寄せる想定だった為、海から300m程しか離れていなかった学校に津波が到達する予想ではなかったのです。

それでも私達中学生は防災教育で積み重ねたことを実践してとにかく高く、遠い場所に避難して津波から逃げ切ることができました。

結果的に津波は予想を遥かに超えて標高9~10mの場所まで到達しました。

だからこそこの記事を読んでいる皆さんには「5mより高い場所に逃げたから大丈夫!」ではなくて「時間が許す限りとにかく高くて遠い安全な場所に避難」して欲しいです!

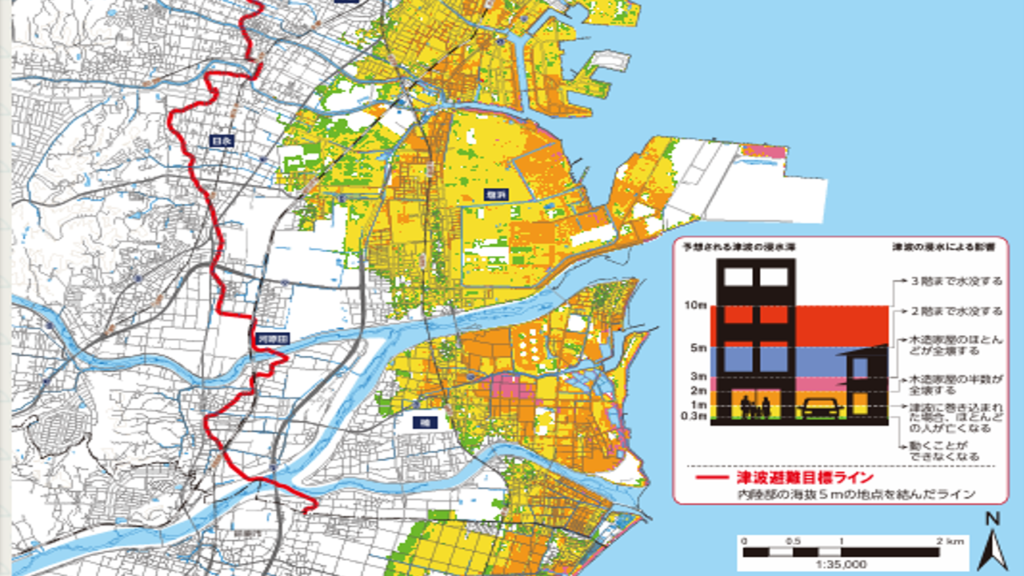

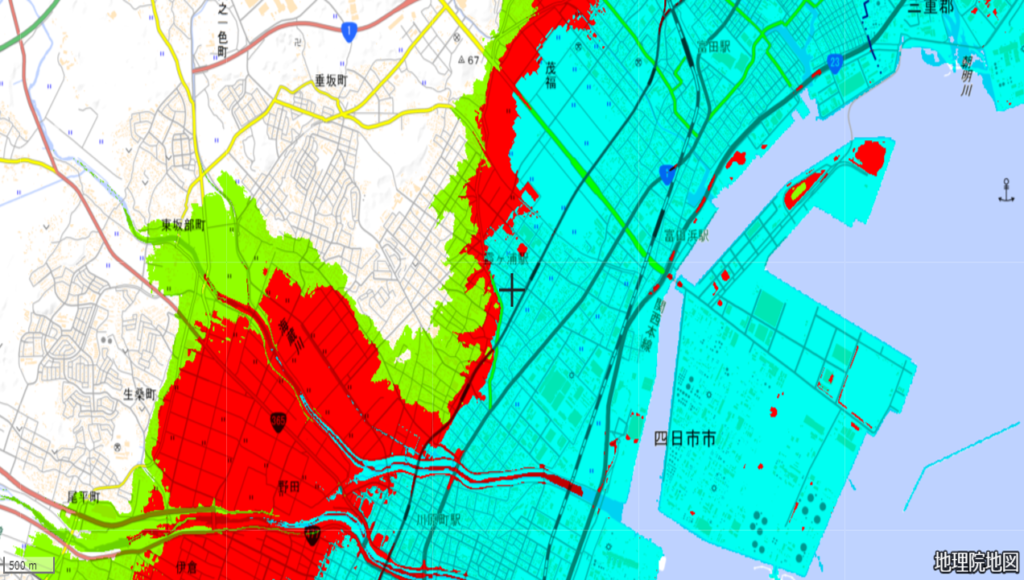

ちなみに上記のハザードマップの範囲で標高を色別で分けました!

水色=0~5m 、赤色=5~10m、黄緑=10~15mの標高となっております。

ハザードマップと合わせると以下の通りになります!

私が経験した通りだと上記画像の左側の川沿いですが海抜5mのラインよりも川を逆流して予想よりも遠くまで津波が来るかもしれません!

ぜひハザードマップを見ても自分でゴールを決めるのではなく、時間が許す限り高くて遠い安全な場所に避難して下さい!

3. 防災訓練の実施

市内の各地域では、自治会や学校、企業と連携した防災訓練が定期的に行われています。たとえば…

- 地震を想定した避難訓練

- 津波警報を想定した高台への避難

- 消火器の使い方講習

- 安否確認・避難所運営のシミュレーション など

「訓練ってちょっと面倒…」と思うかもしれません。ただ私が津波と鬼ごっこをして逃げ切ることができたのは避難訓練を何度も行ったおかげで身体が勝手に動き、初動が早かったからです。

正直5分でも遅れたら私達は中学生と小学生のほとんどが津波に飲み込まれていました。

だからこそ防災訓練は面倒くさがらずに行って欲しいです!

まずは簡単なものからで「家族と避難場所まで散歩をする」などから始めることをオススメします!

4. 情報発信体制の強化

災害時には、正しい情報をいち早く知ることが命を守るカギになります。

そのために四日市市では、次のような手段で防災情報を発信しています:

- 市内の防災無線

- 緊急速報メール(エリアメール)

- 四日市市公式LINEアカウント

- 防災行政アプリ「四日市防災ナビ」

災害時の「デマ」や「混乱」を防ぐためにも、信頼できる情報源を事前に登録・確認しておくことが大切です。

5. 要配慮者支援の取り組み

高齢者、障がいを持つ方、小さなお子さんのいる家庭など、避難に時間がかかる方への支援も進められています。

たとえば、市では「避難行動要支援者名簿」をもとに、地域の見守り体制や声かけを行う取り組みもあります。

自治会や福祉団体と連携しながら、「ひとりにしない」「取り残さない」避難ができるように準備が進められています。

「行政が守ってくれる」だけじゃない

市や県の対策はとても心強いですが、災害時にはすぐに支援が届かない可能性もあります。だからこそ、行政の備えに頼りきりにならずに、「自分の命は自分で守る」意識も大切なんです。

このあとは、そんな「私たち自身ができる備え」について、もっと具体的にご紹介していきます!

第5章:私たちにできる備えとは?〜今すぐ始められる防災アクション〜

「地震はいつ来るかわからない」——それは間違いありません。

でも裏を返せば、「今が備えるチャンス」とも言えますよね!

市や県の対策も大切ですが、やっぱり一番のカギは私たち一人ひとりの備え。

今回は、四日市市に暮らす私たちが、今日からできる防災アクションを具体的にご紹介します!

1. 家の中を安全にしよう

地震のときに一番多いケガの原因って、実は「家具の転倒」や「ガラスの破損」なんです。

すぐにできるポイントをチェック👇

- タンスや本棚はL字金具で壁に固定!

- テレビや電子レンジなど重たい家電は滑り止めシートで対策

- 枕元にガラス飛散防止フィルムを貼った窓は安心

- 寝室や子ども部屋には、倒れてくるものを置かないのが鉄則!

少しの工夫でケガのリスクがぐっと減らせますよ。

2. 非常持ち出し袋を準備しよう

避難が必要になったとき、サッと持ち出せるリュックはマスト!

中に入れておきたいものの一例はこちら:

| 必需品 | 衛生用品 | その他 |

|---|---|---|

| 飲料水(500ml×数本) | マスク | モバイルバッテリー |

| 非常食(3日分) | ウェットティッシュ | ラジオ(手回しが◎) |

| 懐中電灯 | 生理用品 | メガネ/予備のコンタクト |

| 常備薬 | 携帯トイレ | 家族の写真(迷子時用) |

中身は家族構成に合わせてカスタマイズするのがポイント!赤ちゃん用品やペット用品も忘れずに。

私も実際に妻と防災リュックを作成する時は上記の12種は入れてあります!

東日本大震災を経験して、防災士の資格を持って、語り部として活動する私から見ても上記12種はマストだと感じます。

他には私と妻は乾燥肌でもあるので「ニベアクリーム缶」をリュックの隙間に入れておいたり、歯磨きは出来るだけ欠かしたくない為、歯ブラシも入れています!

3. 家族で「避難計画」を立てよう

家族がバラバラの場所にいるときに地震が起きたら…ちょっと想像してみてください。

- 「どこに集まる?」

- 「連絡が取れないときどうする?」

- 「避難所までの道、覚えてる?」

このあたりを事前に話し合って、「家族の防災ルール」を決めておくことが大切です。

LINEやスマホに頼るだけでなく、紙のメモでもルールを残しておくと安心。

4. ご近所とのつながりを大切に

災害時、一番頼りになるのは近所の人です。

「普段あまり話さないな…」という方も、挨拶から少しずつ。

自治会の防災訓練やイベントに顔を出してみるのも、いざというときの安心につながります。

特に高齢の方や一人暮らしの方が多い地域では、「声かけ合う関係」が命を守る力になりますよ。

5. 情報収集の手段を確認しよう

地震直後は、情報の速さと正確さが命を分けることも。

- 四日市市の【防災LINE】

- 【四日市防災ナビ】アプリ(地図付きで避難所がすぐ分かる)

- NHKや地元ラジオ(スマホのラジコも便利!)

- 気象庁や三重県のX(旧Twitter)アカウント

これらを事前に登録・フォローしておくと安心です。

特にスマホの通知設定は、緊急速報が鳴るようにしておきましょう!

6. 家の耐震診断もチェック!

築年数が古いお家にお住まいの方は、耐震診断を受けたことはありますか?

四日市市では、一定の条件を満たす住宅を対象に、無料または補助付きで耐震診断が受けられる制度があります。

もし不安がある方は、一度市のホームページをチェックしてみると良いですよ!

防災は「ちょっとずつ」が大切

「全部やらなきゃ!」と思うと疲れてしまいますが、大丈夫。

大切なのは、「できることから始める」こと。

- 今週末は家具の固定

- 来月は持ち出し袋の見直し

- 夏休みに家族で避難ルート確認

…そんなふうに、暮らしに防災を少しずつ取り入れていくのが、一番現実的で続けやすいんです。

第6章:まとめ

ここまで、南海トラフ地震に関する情報や、四日市市の被害想定、行政の対策、そして私たち一人ひとりができる備えについてお話してきました。

読んでくださったあなたは、もうすでに「防災初心者」から「防災に一歩踏み出した人」へステップアップしています!

◆ 地震は“いつか”ではなく、“いつでも”起こるもの

南海トラフ地震は、今後30年以内に70%以上の確率で発生すると言われています。

でも、「まだ大丈夫」と思ってしまう気持ち、すごくわかります。

でも実際、地震はいつ起きてもおかしくない。私がそうだったからです。

だからこそ、今この瞬間から始めることが、未来の自分や家族、周りの人たちを守る力になるんです。

◆ 防災は特別なことじゃなく、暮らしの一部

家具を固定する、非常食を買い足す、避難所をチェックする…。

これらは全部、「日常の中のちょっとした行動」なんですよね。

特別な知識や力がなくても、誰でもすぐに始められることばかり。

- スマホで避難所を検索してみる

- スーパーで非常食コーナーをのぞいてみる

- 家族で「地震が来たらどこ集合?」って話す

そんな小さな行動の積み重ねが、きっと大きな安心につながります。

◆ 「誰かのために」が、いちばん強い防災

「自分ひとりだけ助かればいい」じゃなくて、

「大切な人を守りたい」「近所のあの人を助けたい」って思える気持ちが、実は一番の防災力かもしれません。

私は東日本大震災で大切な人を失いました。だからこそ皆さんには私と同じ辛い想いをして欲しくありません。

「自分の大切な人を守る」ためにもあなたが防災知識を増やして、大切な人に共有して助けてあげてください!

◆ 最後に:あなたの備えが、未来を変える

防災って、完璧じゃなくていいんです。

むしろ「ちょっとだけ気にする」「ちょっとだけ行動する」その積み重ねが、

災害時に「命を守れるかどうか」を左右します。

「まだ何もしていないな…」という方も、

「これからちょっと始めてみようかな」と思えたなら、それはもう立派な一歩です!

そしてその一歩が、

あなた自身を、家族を、地域を、未来を守る力になります。

2025年3月7日 三重県四日市市羽津中学校での語り部時の取材